„Entscheidend ist die Geschichte“

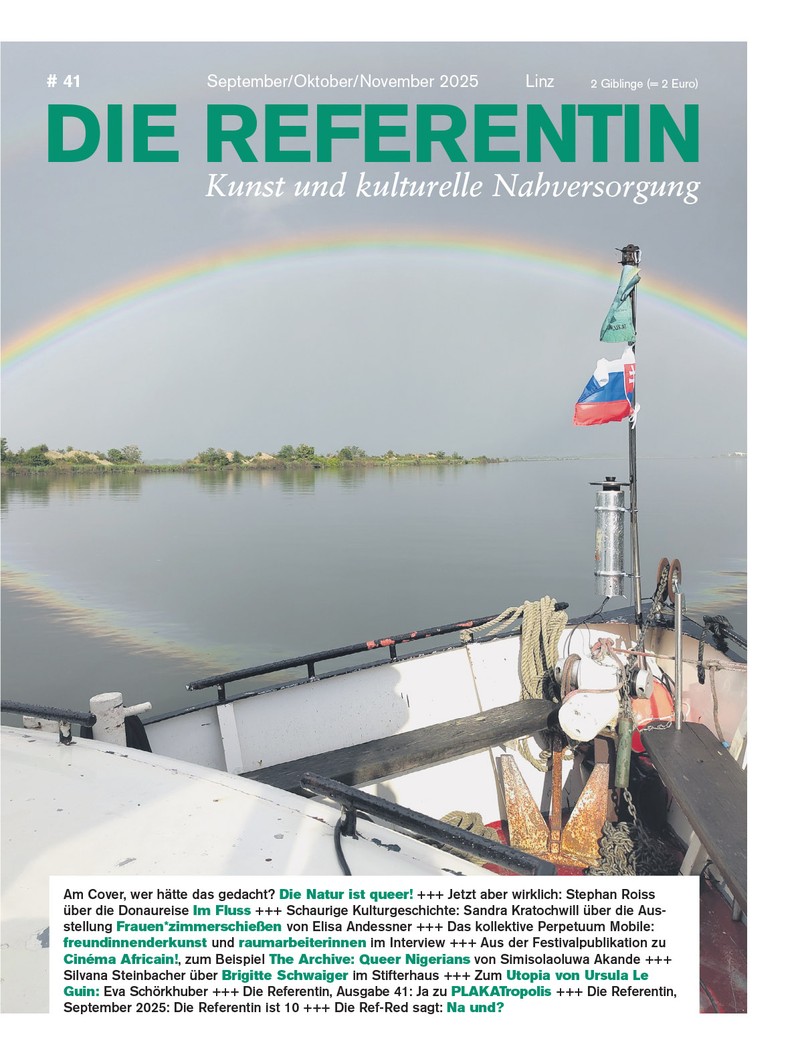

Die Referentin #41

Die Referentin bringt seit längerer Zeit eine Reihe über den Anarchismus als frühe soziale Bewegung und Ausdruck kämpferischer emanzipatorischer Entwicklungen. Eva Schörkhuber unternimmt in dieser Ausgabe eine Reise durch Ursula K. Le Guins fiktionale Literatur und die (Un)Möglichkeit einer anarchistischen Utopie.

__.jpg)

Da oben ist einiges los an Science-Fiction, phantastischer Literatur und/oder politischer Utopien. Foto Wikimedia Commons, Colorful Galaxy, Jeremy Thomas

„Ich glaube, ich bin ein Bewohner von Utopia.“ Mit diesem Satz soll sich Shevek, die Hauptfigur aus Ursula K. Le Guins Roman Freie Geister, bei seiner Autorin vorgestellt haben. In ihrem Nachwort zur neuen deutschsprachigen Ausgabe schildert die Übersetzerin Karen Nölle, wie Le Guin auf die Figuren ihrer Bücher trifft: Es sei nicht nur deren äußere Erscheinung, die ihre Aufmerksamkeit errege, sondern vielmehr „die Vision einer Phantasie, die bewusst ergründet und entschlüsselt werden will.“ So hat Shevek seine Autorin dazu veranlasst, sich jahrelang und mit „viel Hilfe von Friedrich Engels, Karl Marx, William Godwin, Emma Goldman, Paul Godman und vor allem Mary Shelley und Pjotr Alexejewitsch Kropotkin“ mit Utopien zu beschäftigen, um zu verstehen, woher ihre neue Figur kam, in welchen geografischen und sozialen Landschaften sie angesiedelt war und warum sie von diesem Ort weggehen und an diesen wieder zurückkehren musste.

Einmal zum Mond und wieder zurück

Tatsächlich beginnt der Roman Freie Geister mit der Abreise Sheveks. Er verlässt seinen Heimatplaneten Anarres um auf Urras, dem Nachbarplaneten seine mathematischen und physikalischen Forschungen mit anderen – der urratischen Logik zufolge besseren und moderneren – Mitteln fortzuführen. Auf vierhundert Seiten begleiten wir Shevek abwechselnd bei seinem Aufenthalt auf Urras und bei seinem Leben auf Anarres, das seiner Abreise vorangeht. Er zählt zu jener Generation von Odoniern – benannt nach Odo, der Revolutionärin und Gründerin der Gemeinschaft –, die auf Anarres geboren wurde und die die alte Welt, die seine Vorfahren verlassen hatten, nicht mehr kannte. Bei Anarres handelt es sich um eine karge Utopie, die mit einem Eldorado nichts gemein hat: Während Urras den Odoniern Nacht für Nacht als blau-grün schimmernder Mond vor Augen steht, leben sie selbst auf einem Wüstenplanet, der nur mit viel technischem Aufwand und mit harter körperlicher Arbeit fruchtbar gemacht werden kann. Die sozialen Landschaften hingegen gedeihen üppig: Es gibt kein Privateigentum, keine Lohnarbeit und keine Gefängnisse; Männer* und Frauen* leben gleichberechtigt und sind in allen Bereichen tätig – ob Sorgearbeit, Ingenieur*innenwesen, Bildung oder Forschung, alle wählen ihre Berufe frei nach Neigung und Talent. Da es an jedem Ort entsprechende Wohn- und Bildungseinrichtungen gibt, ist die odonische Gesellschaft ausgesprochen mobil: Mit Wohn- und Arbeitsort sind nicht Eigenheim und persönliche Infrastruktur verbunden, sondern gemeinschaftliche Wohnhäuser sowie ein pragmatischer Umgang mit kollektiven Ressourcen. Arbeitseinsätze, die notwendig sind, um die allgemeine Infrastruktur zu erhalten und das Überleben zu gewährleisten, werden von einer Zentralstelle, deren Koordinator*innen regelmäßig wechseln, verteilt, ebenso wie die Namen, die nicht von den Eltern ausgewählt, sondern buchstäblich verwaltet werden. Die Gesellschaft auf Anarres changiert zwischen vordergründig undogmatischer Kollektivität und einer Art von Individualismus, die zwar der persönlichen Entwicklung viel Raum gibt, die aber das Überleben und Wohlergehen der Gemeinschaft im Zweifelsfall persönlichen Ambitionen überordnet. Shevek, der an einer Theorie arbeitet, die eine lineare, chronologische Zeitvorstellung mit einer zirkulären, simultanen verknüpft, muss dies am eigenen Leib erfahren: Unter dem Vorwand, kollektive Ressourcen zu verschwenden und zu „egoisieren“, wird er zusehends an der Fortführung seiner theoretischen Arbeit behindert. Tatsächlich sind es aber die Eigeninteressen eines Kollegen, der eigentlich kein Vorgesetzter sein kann, de facto aber – nicht zuletzt aufgrund seiner Kontakte zur zentralen Verwaltungsstelle – einer ist. Spätestens an diesem Punkt wird die odonische Utopie, die auf Anarres ihre konkreten Orte gefunden hat, brüchig – nicht in ihrer Konzeption, sondern in ihrer Praxis. Zu dieser zwiespältigen Praxis gehört es auch, dass die odonische Gemeinschaft stets um sich selbst kreist. Offiziell sind zwar jegliche Kontakte zu Urras unterbunden, urratische Raumschiffe landen aber dennoch auf Anarres, um im Austausch gegen seltene Erden technische Geräte zu liefern. Die unbedingte Autonomie, die von beiden Seiten – der feudal-kapitalistischen Gesellschaft auf Urras und der anarcho-kommunistischen auf Anarres – behauptet wird, erweist sich in der Praxis als Vorwand, um ein komplexes und problematisches Beziehungsgeflecht zu verschleiern: Wer ist nun Planet und wer Trabant? Wer ist dem Gravitationsfeld des jeweils anderen unterworfen? Ist Anarres nun Kolonie oder revolutionärer Sehnsuchtsort, der sich Nacht für Nacht in die Träume einer ausgebeuteten urratischen Arbeiter*innenschaft schleicht, während er der korrupten urratischen Elite Sand in die Augen streut? Ist Urras uneingeschränkter Herrscher über Fortschritt und Technologie oder trauriger Nachgesang auf etwas, das einmal möglich gewesen wäre – und vielleicht wieder, trotz allem, möglich sein wird?

„Definition durch Exklusion“

Die sozialen Landschaften auf Urras, des grünen Planeten, der mit viel Wasser und gemäßigtem Klima gesegnet ist, können heute, rund fünfzig Jahre nach der Erstveröffentlichung des englischsprachigen Originals, als Ausprägungen neofaschistischer Phantasien gelesen werden. Eine technokratische Elite, die in sagenhaftem Luxus lebt, regiert eine von Hierarchien zerfurchte Gesellschaft, die unter permanenter Überwachung vor sich hin vegetiert in dem Glauben, sie habe es mangels Leistung, Talent und passender Herkunft nicht anders verdient. Shevek ist zunächst tief beeindruckt von der Pracht, die auf Urras herrscht. Der Überfluss, der ihm präsentiert wird, überwältigt ihn geradezu. Einer seiner liebsten Gesprächspartner auf Urras ist Atro, ein arrivierter Wissenschaftler und glühender Verteidiger der herrschenden sozialen Gefüge: „Heute schließt das Wort ‚Menschheit‘ ein wenig zu viel ein. Was definiert Brüderlichkeit besser als Nichtbrüderlichkeit? Definition durch Exklusion, mein Lieber! Sie und ich sind Verwandte. Wahrscheinlich haben Ihre Verwandte vor ein paar Jahrhunderten in den Bergen Ziegen gehütet, während meine Sie als Leibeigene knechteten; aber wir gehören derselben Familie an. Um das zu merken, muss man nur einen Außenweltler kennenlernen […] Ein Wesen aus einem anderen Sonnensystem. Einen sogenannten Menschen, der abgesehen von der praktischen Anordnung von zwei Beinen, zwei Armen und einem Kopf mit einem irgendwie gearteten Gehirn absolut nichts mit uns gemein hat.“ Auf Sheveks Einwurf, dass mittlerweile bewiesen sei, dass alle Menschen außerweltlichen Ursprungs seien, erwidert Atro: „Die Religion meiner Ahnen lehrt mich […], dass ich ein Nachfahre Pinro Ods bin, den Gott aus dem Garten vertrieb, weil er die Frechheit besaß, seine Finger und Zehen zusammenzuzählen, auf die Zahl zwanzig zu kommen und somit die Zeit auf das Universum loszulassen. Wenn ich eine Wahl treffen muss, ist mir diese Geschichte lieber als die von den Außenweltlern!“

_b_(cropped).jpg)

Ursula K. Le Guin (1995). CC BY-SA 2.0 Foto Marian Wood Kolisch

Die Mittel und ihr Zweck

Nicht nur Atro ist versessen auf die Geschichte einer biblischen Gründungsfigur, die dem Universum die linear verlaufende Zeit beschert hat. Beide Gesellschaften, die auf Urras ebenso wie jene auf Anarres, teilen die Geschichte von Entwicklung und Fortschritt: Im Grunde – wenn auch mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen – begreifen sich beide als Speerspitze einer chronologisch verlaufenden Entwicklung. Die Blicke, die sie aufeinander werfen, folgen dieser Zeitlinie: Urras verkörpert aus der Sicht der odonischen Gesellschaft die Vergangenheit, die ein für alle Mal zurückgelassen wurde, Anarres hingegen, je nach sozialem Standpunkt, eine furchterregende bzw. erstrebenswerte Zukunft. Die Abstraktion der Zeit, die für alle utopischen (und auch dystopischen) Entwürfe notwendig ist, um von einem Zeitpunkt Null aus eine ganze Welt in eine unbestimmte Zukunft zu projizieren, führt dazu, dass sich die Geschichten, in die sie eingebettet wird, an ihren Ausläufern zu einem Ursprung bzw. zu einem Ende verengen. So sehr die odonische Gesellschaft postuliert, dass die Mittel der Zweck seien und insofern niemals einem Ziel untergeordnet werden dürften, laboriert auch sie an Strukturen, die sich in Hinblick auf ein bestimmtes Ziel etablieren: nämlich die vollständige Umsetzung von Odos Entwurf einer idealen Welt. Die zunehmende Zentralisierung etwa der Verwaltung, die immer deutlichere Züge einer Regierung annimmt, ist insofern nicht als Scheitern des utopischen Entwurfs zu betrachten, sondern als sein Fluchtpunkt. Anfang und Ende der odonischen Geschichte liegen nicht in den Händen, den Köpfen und Mündern aller, sondern einzelner; sie entspringen keiner kollektiven Praxis, sondern sind Hirngespinste, die sich einem bestimmten Ziel verschrieben haben. Darin verknoten sich die Fallstricke utopischer Entwürfe, die Ursula K. Le Guin sowohl im Untertitel ihres Romans Freie Geister. Eine zwiespältige Utopie als auch in ihren Essays benennt. „Entscheidend ist die Geschichte“, schreibt sie in der Tragetaschentheorie des Erzählens: Ihr eigenes Menschsein werde verschleiert durch Menschheitsgeschichten, in denen jagende, tötende, vergewaltigende männliche Helden die ausschlaggebenden Rollen spielten. Alle, die auf dem linearen, progressiv verlaufenden Zeitpfeil keinen bzw. einen Platz auf den hinteren Rängen zugewiesen bekommen, werden früher oder später von ihm durchbohrt, d. h. ausgelöscht und aus der Geschichte verbannt. Weder Le Guins Darstellung einer utopischen anarcho-kommunistischen Gesellschaft, noch ihre Essays sind Plädoyers dafür, auf Vorstellungen von einer anderen Welt, von einem guten Leben für alle zu verzichten – im Gegenteil: Mit erzählerischen und theoretischen Mitteln loten sie aus, wie sich diese Vorstellungen von einem einzigen, scheinbar vollständigen Entwurf lösen können, um mit zu knüpfen an einem Netz widerständiger Praktiken. Diese Mittel fokussieren nicht auf einen einzigen Zweck; sie bilden kleine Sammelbecken für Ideen, Skizzen und Versuche, etwas anderes in Betracht zu ziehen und in neue Lebens- und Beziehungsweisen umzusetzen. Die gute Nachricht am Ende von Ursula K. Le Guins Tragetaschentheorie des Erzählens lautet: „Es gibt noch Samen, die es zu sammeln gilt; es gibt noch Platz im Sternenbeutel.“

Literatur:

Ursula K. Le Guin: Freie Geister. Eine zwiespältige Utopie. Aus dem Amerikanischen von Karen Nölle. Frankfurt am Main: Fischer Tor 2017

Ursula K. Le Guin: Am Anfang war der Beutel. Essays, Reden und ein Gedicht. Übersetzt von Matthias Fersterer. Klein Jasedow: thinkOya 2020

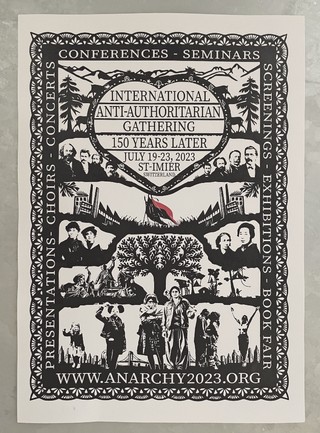

Die Anarchismus-Textreihe in der Referentin widmet sich dem Anarchismus als eine der ersten sozialen Bewegungen überhaupt, zeichnet Porträts über frühe Anarchist*innen und benennt aktuelle Tendenzen im anarchistischen Denken und seiner Praxis. Die Serie ist auf Anregung von Andreas Gautsch, bzw der Gruppe Anarchismusforschung entstanden, die ebenso Themen und Autor*innen der Reihe betreut.

Siehe auch: anarchismusforschung.org.

Alle Texte der Serie auch über die Webseite der Referentin abrufbar.

Redaktionell geführte Veranstaltungstipps der Referentin

(30. Januar 2026)

_small.jpg)

___small.jpg)