Out Demons Out

Die Referentin #7

Ein altgewordener Fan aus Österreich trifft den einstigen Polit-Rock-Berserker Edgar Broughton und versucht ihm klarzumachen, wie dessen Musik ihn damals vor der Enge und Bedrückung im dörflichen Post-Nazi-Österreich gerettet hat. „Out Demons Out!“ ist ein Faction-Roman über die Edgar Broughton Band – Walter Kohl hat einen Textauszug des eben erschienenen Buches zur Verfügung gestellt.

… do you wanna be a hero?

Oh Sir, I do.

One more question:

Right, Sir.

Do you wanna go to war, boy?

Oh yes please Sir, yes please Sir!

Charly hatte sie immer beneidet, die Rockmusiker. Wegen der vielen Frauen, der Hotelnachtorgien, der langen Haare und wilden Bärte, hatte er gedacht, als er selber sechzehn war und ihm Hilda und der Maurer und die Klosterschule, auf die sie ihn geschickt hatten, vorschrieben, wie lang seine Haare sein durften. Nicht sehr lang nämlich. Nur unwesentlich länger, als sie der Maurer getragen hatte, damals, bei der Hitlerjugend und im Reichsarbeitsdienst und beim U-Boot-Corps.

Im Kino sah er den Woodstock-Film, die unsägliche frühe deutsche Synchronfassung mit der oberlehrerhaften Kommentarstimme, die mit leicht empörter Besorgtheit vor Drogenmissbrauch warnt. Am tiefsten beeindruckten ihn Grace Slick, weil sie so schön war, und Country Joe McDonald, weil er so wütend anschrie gegen – ja, wogegen eigentlich? Charly wusste nicht, wogegen dieser Mann im Army-Parka wütete, doch es war gut. In der Wiener Stadthalle sah er Hair. Die Progressiven aus der Maturaklasse hatten die Busreise in die Hauptstadt organisiert, gegen zähen Widerstand des Gymnasialdirektors hatten sie durchgesetzt, dass auch Schüler aus der fünften und sechsten Klasse teilnehmen durften.

Charly verstand nichts von dem, was vorne vorging. Irgendwie drehte es sich um Vietnam. Er wusste nichts von Vietnam. Er kannte die Fotos aus dem Stern, das rennende nackte Kind mit der verbrannten Haut, der eine Vietnamese, der einem anderen Vietnamesen in kariertem Hemd mitten auf der Straße mit einer kleinen Pistole in den Schädel schoss, die riesigen Flugzeuge, die irgendwie zu eckig und zu lang aussahen, aus denen die Bomben träufelten wie Regentropfen. Er hatte wahrgenommen, dass die paar Gammler aus den Nachbardörfern, die manchmal mit ihren auffrisierten Mopeds durch das Dorf geknattert waren, in Lederjacken und mit Ketten behängt, auf einmal alle die grünen Armeejacken trugen, Ami-Jacken nannten sie sie. Sie gaben an vor den jüngeren Buben und den Mädchen, es seien original amerikanische Uniformjacken aus Vietnam, gebraucht, die Zellstofffabrik drüben beim Flughafen kaufe die auf, um daraus Papier zu machen, die Arbeiter suchten die wenig beschädigten Jacken raus und verkauften sie unter der Hand. Da, sagten die Burschen auf den Mopeds und zeigten auf Löcher im grünen Stoff, das sind Einschusslöcher.

Die Welt draußen wurde einem einfach erklärt, wenn man als junger Mensch in einem Dorf lebte. Die Vietnamesen waren die Guten, die Amerikaner die Bösen. Die Mopedrocker mit ihren Country Joe-Jacken waren auf der richtigen Seite. Warum viele von ihnen die amerikanische Flagge auf den Parka-Rücken genäht und etliche die Tanks ihrer Mopeds und ihre Helme mit den Stars and Stripes bemalt hatten, wie Fonda in Easy Rider, das irritierte keinen, die Rocker nicht, und auch nicht die jüngeren Burschen, die sein wollten wie sie. Und auch nicht, dass sich sogar die Väter irgendwie klammheimlich zu freuen schienen, weil die amerikanischen Soldaten jetzt die Arschlöcher waren, die Amerikaner, denen sie sich ergeben hatten müssen, die dann zehn Jahre lang das Kommando hatten, mit denen ihre Mädchen vögelten, denen ihre Kinder um Kaugummi bettelnd nachliefen.

Es hatte für junge Menschen einfach alles, was jung und neu und aufregend war, irgendwie mit Vietnam zu tun in diesen Jahren. Doch in der Wiener Stadthalle sah Charly auf der Bühne in all dem Hippie-Flower-Power-Getue nur die nackten Brüste und Ärsche der Schauspielerinnen im Trockeneis-Nebelgewabber.

Charly und sein Bruder waren Buben gewesen, wie sie in den ersten zwei Jahrzehnten nach dem Krieg zu Zigtausenden auf den Dörfern lebten: Simpel gestrickt, an nicht viel mehr interessiert als möglichst wenig Zeit mit der Schule und den Hausaufgaben zu verschwenden, als Winnetou und Old Shatterhand über die Kuhwiesen und durch das Unterholz in der Au zu schleichen, sich Nachmittage lang mit verfeindeten Bubenbanden zu prügeln und die bunten Bildchen aus den Verpackungen der Schokoladeriegel mit dem italienischen Namen zu sammeln, zu tauschen und in die Alben zu kleben, zuerst Tiere der Welt und dann Szenen aus Karl May-Romanen. Abends dann ein bisschen fernsehen.

…

Nichts Besonderes war an so einem Landleben junger Menschen. Musik spielte keine Rolle. Musik, das war das Gedudel aus dem Saal des Wirtshauses, das in den Nächten der Feuerwehr- und Kameradschaftsbund- und Landjugendbälle im halben Dorf zu hören war, Polkas und Märsche und Walzer, wenn die Kapelle des Musikvereins aufspielte, schlecht interpretierte Schlager, wenn eine Tanzcombo ihre elektrifizierten Instrumente quälte. Musik, das waren scheppernde Klänge aus den Musicboxen in den Wirtshäusern. Von hundert Singles, die zur Auswahl standen, war die Hälfte von Slavko Avsenic und seinen Original Oberkrainern, die andere Hälfte Schlagerlieder, so überarrangiert und im Studio aufgemotzt, dass sie unwirklich klangen. Ganz zu schweigen von den Texten, die wirklich aus einer nirgendwo existierenden Unwirklichkeit kommen mussten. Am Abend träumen sie von Santo Domingo und weißen Orchideen. Die Liebe ist ein seltsames Spiel, sie kommt und geht von einem zum andern. Es hörte sich genau so schmalzig und bescheuert an wie die Opern, die sich Hilda manchmal im Fernsehen ansah. Am Tag als der Regen kam, lang ersehnt, heiß erfleht, klang wie ein schlechter Witz in dieser feuchten kalten Donau- und Voralpenlandschaft. Aber da sah wenigstens die Sängerin auf dem Single-Cover, das innen an die Glaswand der Musicbox geklebt war, geil aus, ganz anders als die Frauen und Mädchen im Dorf.

Zaghaft und anfangs kaum wahrnehmbar kam die Rockmusik in die Provinz. Neben Connie Francis und Dalida und Wanda Jackson und den Oberkrainern tauchte was auf in den Musicboxen, das anders klang. Jack the Ripper von Casey Jones, Keep on running von Spencer Davis, Paint it black von den Rolling Stones. Es gefiel Charly, weil es die Alten deutlich sichtbar ärgerte, wenn man eine Fünf-Schilling-Münze einwarf und fünf mal hintereinander Led Zeppelins Whole Lotta Love laufen ließ, stellt die Negermusik ab!, brüllten sie im Wirtshaus. Aber zu einem Fan, einem fanatischen Anhänger, machte es Charly nicht.

Dann hörte er das erste Mal Edgar und seine Band. Und sah ihn. Im Fernsehen, im Beat-Club aus Bremen. American boy soldier hieß der Song. Fasziniert saß er vor dem Bildschirm und wusste sofort: Das ist etwas anderes. Die meinen es ernst. Da geht es um mehr als bei den Troggs und Tremeloes und Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick und Tich.

Es musste um Vietnam gehen, um Krieg jedenfalls, die Panzerattrappe, das viele Yes Sir-Gerede ließen keine andere Interpretation zu. Doch Vietnam war Charly egal. Was ihn gebannt zusehen ließ, war der erste Satz, den er von Edgar Broughton hörte. Der erste Frage in dem Song: What d’you wanna do boy? Genau. Das war es. Das war die Frage. DIE Frage.

…

Charly konnte die Popmusik nicht ernst nehmen. Es schien ihm Mädchenzeugs zu sein. Ihm, dem Kind, kam dieses Getue und Gesinge vor wie Kinderkram. Letzten Endes kamen diese Erwachsenen, die sich seltsam verkleideten und einfache Lieder trällerten, dem Kind Charly vor wie Kinder. Wohingegen er und die anderen männlichen Kinder im Dorf die Erwachsenen waren, in ihren Spielen. Sie beschäftigten sich mit ernsthaften Erwachsenendingen. Sie waren Krieger. Soldatenkinder. Kindersoldaten.

Alle Buben trugen Waffen, immerzu, einige schon vor Erreichen der Schulpflicht. Spielzeugrevolver, Stoppelgewehre, Luftdruckgewehre. Auf den Kirtagen in den umliegenden Dörfern gab es mehrere Stände, die nichts anderes verkauften als Faustfeuerwaffen für Kinder. Meist Revolver, möglichst langläufig, in Halftern aus Kunstleder an breiten Gürteln mit rundum laufenden Schlaufen für die Patronen, wie sie die Cowboys in den Wildwestfilmen trugen, am beliebtesten waren silbern lackierte Colts mit Griffschalen aus rotem Plastik, darauf als flache Reliefs Köpfe von Pferden oder Indianerhäuptlingen im Profil, mit wehenden Mähnen.

Die Mütter und Väter hatten nichts einzuwenden gegen diese Spiele. Es schien ihnen eine Selbstverständlichkeit zu sein für Buben. Es war gerade ein paar Jahre her, da hatten die Väter alle Pistolen getragen und Karabiner. Was sie aber nicht duldeten, und was man vor den Alten verstecken musste, waren echte Waffen. Die gab es in großen Mengen. Die Söhne der einstigen Wehrmachtssoldaten fanden Bajonette und HJ-Dolche überall in den Wäldern rund ums Dorf. Die Landser hatten sie weggeworfen, als es vorbei gewesen war, damals im Mai.

Die Klingen waren rostig, und die Heftschalen fehlten meistens. Die Buben schnitzten flache Holzstücke, die sie an den Griff klebten und dann dick mit Isolierband umwickelten. Mit Schleifpapier rieben sie den Rost von den Klingen, schärften sie mit Wetzsteinen, die die Bauern für ihre Sensen benutzten. Und dann zogen sie durch die Gegend, rechts am Patronengürtel die silbernen Colts, links die Bajonette, und fühlten sich für eine Weile stark und sicher.

Eigentlich waren wir auch boy soldiers, sagte Charly, noch immer den Arm um die Schulter des Bruders gelegt.

Ja, sagte der Bruder, kleine Scheißer mit Kapselrevolvern und Jungschar-Dolchen und stumpfen Bajonetten. Und voller Angst.

…

Ich spüre heute noch ein Kribbeln, so was wie Aufregung, wenn ich American Boy Soldier höre, sagte Charly. Ich mag dieses Lied.

Ich mag es auch sehr, sagte Edgar. Da sind so viele Geschichten damit verbunden.

Es war bei den Konzerten die langsame Nummer. Die Fans warteten darauf. Aber nicht weil es die Ballade war, die jede Rockband im Repertoire hatte. Sondern weil es den Leuten, die den Song hörten und ihn mochten, etwas bedeutete. Das Lied galt als das Underground-Protestlied gegen den Krieg. Doch es verbreitet keine Parolen, verkündet keine Botschaften. Es legt einfach los wie ein kleiner Sketch, eine Vertonung des damals in vielen Jugendzimmern und Wohngemeinschaften hängenden Posters vom klischeehaft dargestellten Uncle Sam mit den bösen stechenden Augen, der mit dem Zeigefinger wie mit einem Revolver auf den Betrachter zielt, I want YOU for US-Army!

Zwei Stimmen, ein Rekrutierungswerber, der einem unbedarften gelangweilten Jungen das Soldatenleben schmackhaft macht, das ein Held-Sein, ein kurzer Dialog wie auf einer Theaterbühne, sparsamste Gitarrenakkorde, dann ein paar hingetupfte Klopfer auf den Becken, anschwellender Trommelwirbel wie bei Militärmusik, so fängt es an.

Also, die Version, die Charly und sein Bruder an diesem späten Märznachmittag 1970 im Fernsehen sahen, beginnt so. Magst du die Farbe Grün? Davon gibt’s massenhaft dort, wo du hingehst! Magst du kleine gelbe Menschen? Möchtest du nicht ein paar umlegen!? Möchtest du in den Krieg ziehen? Und Arthur Grant sagt nur noch und immer wieder, oh ja Sir, bitte Sir, bitte Sir, und Steve Broughton trommelt heftig los, aber nur ganz kurz, gleich wird aus dem Ganzen ein folkiges nettes Liedchen, aber was Edgar singt, ist gar nicht nett, sie schicken mich heim, die Knochen zerschossen, Arthur und Steve pfeifen dazu und spicken Edgars Zynismus – lasst mich euch erzählen, was für ein gutes Leben die Army einem jungen Mann bieten kann – mit la-la-la und shoo-bee-doo-wah und Zeilen aus Baby Love von den Surpremes.

…

In jener Zeit, als Charly und sein Bruder das erste Mal Wasa Wasa auf den Plattenteller legten und sich American Boy Soldier wieder und wieder anhörten, war die Edgar Broughton Band auf Tournee, unterwegs in ganz Deutschland.

Da ist diese Geschichte mit amerikanischen Soldaten, sagte Edgar. Wir hatten drei Gigs in einer Woche, ich weiß die Orte nicht mehr, in Bonn war einer, und die anderen recht nahe. Darum waren wir die ganze Zeit im selben Hotel, was auf Tour sonst nicht oft vorkommt. Irgendwann mal wollten wir was rauchen, wir haben einfach Typen gefragt, wo kriegen wir hier Gras oder Haschisch. Fahrt in den und den Ort, haben die uns gesagt, da hängen immer zwei Schwarze rum, Soldaten, Amerikaner, da kriegt ihr was. Und so war es auch. Wir haben die getroffen, sie sind rein in unseren Range Rover. Die haben einen Chillum dabei gehabt, ein Riesending!

Edgar lachte und hob die Hände, um die Länge des Tonrohrs zu zeigen, dreißig Zentimeter mindestens. Oh Mann, stöhnte er, die haben mehr Hasch reingepackt, als wir in einer ganzen Woche geraucht haben. Da hast du dir Schwaden reingezogen! Lachte wieder und spielte vor, wie er an dem Rohr gesaugt hatte, röchelnd wie einer der am Ersticken ist. Und geriet ins Schwärmen: Das waren so wunderschöne Kerle! Absolut fit, muskelbepackt, mit strahlenden Augen. Der Löwe und der Tiger, so haben wir sie genannt, sagte Edgar. Die hatten drei Einsätze in Vietnam hinter sich und warteten nun auf den Flug zurück in die Heimat.

Ist irre, Mann, sagten die Musiker, wie schafft ihr das? Wenn du einen überlebst, ist es Glück, zwei ist der Wahnsinn, aber drei!?

Kein Problem für uns, lachten der Löwe und der Tiger. Uns hat es dort gefallen.

Die GIs und die Band trafen sich ein paar Mal während dieser Woche in der Nähe von Bonn. Sie zogen sich den Rauch aus dem Riesen-Chillum rein, und erzählten Geschichten, die Musiker über ihre Konzerte und die verrückten Fans und die Groupies. Und über ihre aktuellen Schwierigkeiten mit dem Tour-Management, da gab es Streitereien wegen Abrechnungen, unangenehme Geldgeschichten. Der Löwe und der Tiger redeten von Vietnam. Was sie dort getan hatten. Es waren schlimme Dinge.

Die beiden waren Killer, sagte Edgar in der oberösterreichischen Terrassennacht. Sondereinsätze. Marines. Oder Navy Seals, irgend so was. Wirklich üble schlimme Geschichten haben die erzählt.

Am Tag der Abreise lud die Band den Löwen und den Tiger ein zum Frühstücken im Hotel. Wieder fingen sie an zu schwärmen von ihren Abenteuern im Dschungel, Apocalypse-Now-Drogentrips voller Gewalt und Mord.

Hey, sagte dann der Tiger. Ihr seid coole Typen. Wir mögen euch. Wir kommen zu euch nach London.

Ja, sagte der Löwe. Ihr habt doch dieses Problem mit dem Management. Wir kommen und lösen es!

Wir machen das für euch, sagte der Tiger. Kostet euch nichts. Wir mögen euch.

Ihr sagt uns den Namen von jedem, der euch Probleme macht, sagte der Löwe, ihr sagt uns, wo er lebt, und dann müsst ihr euch nie wieder Gedanken machen wegen der Sache.

Edgar fiel das Herz in die Hose. Nein, nein, nein, stammelte er, so wild ist das nicht, wir regeln das am Zivilgericht. Danke euch, Jungs, das ist toll – aber wir wollen wirklich keine Auftragskiller, die für die Edgar Broughton Band arbeiten! Die Fans würden es nicht verstehen. Niemand würde es verstehen!

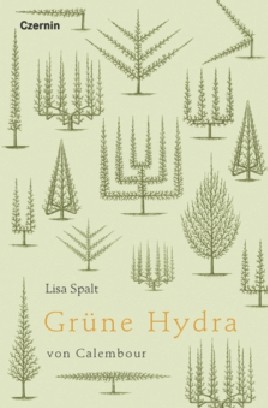

„Charly, längst jenseits der sechzig angelangt, trifft auf den Helden seiner Jugendtage: Edgar Broughton, der mit seiner Band in den siebziger Jahren Leben und Weltsicht einer Generation von Jugendlichen geprägt hat. In einem trostlosen Dorf aufgewachsen, idealisierte Charly Broughton, der seine Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse nie verleugnete und für die raue, politische Facette der Rockmusik stand. Seine Musik (vor allem aber, was Charly in deren Texte hineinfantasierte) erhob ihn aus der spießigen Idylle in eine größere, mutigere Gedankenwelt. Nun, Jahrzehnte später, ergreift Charly die Gelegenheit und bucht sein Idol für die Geburtstagsfeier seines Bruders. Es folgen Abende, Nächte, Tage, in denen nicht nur Edgar sich erinnert, sondern in denen Charly lernt, sein Leben ein wenig mehr zu akzeptieren.“ So heißt es im Verlagstext und weiter: „Walter Kohl nähert sich in seiner Huldigung an eine der prägenden Figuren der britischen Rockmusik literarisch an – und erfährt ganz nebenbei seine eigene Geistervertreibung.“

Out Demons Out

Ein Roman über die Edgar Broughton Band

von Walter Kohl

erschienen im Frühjahr 2017

im Picus Verlag, Wien

Buchpräsentationen am 20. April im Tunnel Wien und am 25. April im StifterHaus Linz.

An beiden Abenden wird Edgar Broughton persönlich das musikalische Begleitprogramm gestalten.

Redaktionell geführte Veranstaltungstipps der Referentin

(23. Januar 2026)