Der weibliche Körper als Verhandlungsfeld

Die Referentin #41

Ende November eröffnet Elisa Andessners Ausstellung Frauen*zimmerschießen. Die gezeigten Arbeiten bewegen sich zwischen Fotografie, Videokunst, Performance und Installation – und beziehen sich auf die Darstellung von Frauen auf historischen Schützenscheiben. Sandra Kratochwill über einen künstlerischen Werkkomplex, der Kunst zum Medium gesellschaftlicher Reflexion und sozialem Diskurs macht.

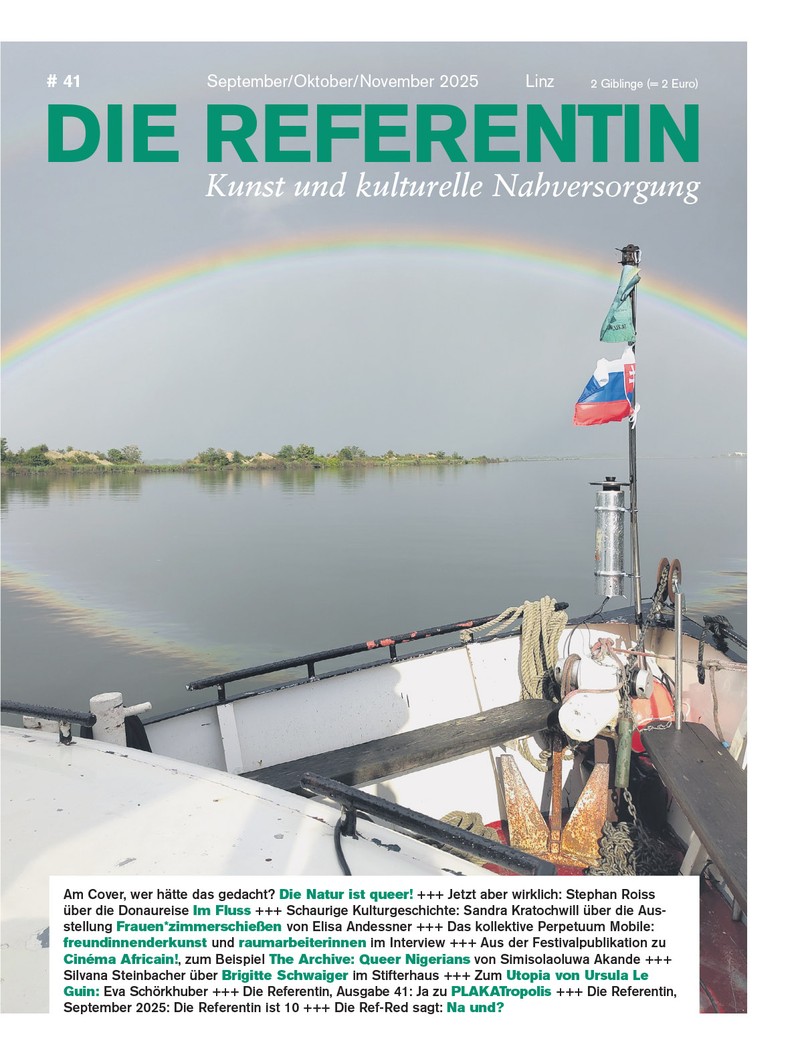

Fotografie mit Schützenscheibe, Sammlung Museum Innviertler Volkskundehaus, Ried im Innkreis. Foto Elisa Andessner © Violetta Wakolbinger

Elisa Andessner (*1983) setzt sich in ihrem künstlerischen Projekt Frauen* zimmerschießen intensiv mit der Macht von Bildern auseinander, die den weiblichen Körper und seine gesellschaftliche Bedeutung prägen. Dabei verbindet Elisa Andessner eine feministische Haltung mit einer körperlich engagierten und konzeptuellen Praxis, die bestehende Rollenbilder nicht nur hinterfragt, sondern aktiv überschreibt.

Im Zentrum ihres Projekts stehen historische Schützenscheiben aus dem Zeitraum 17. bis Anfang 20. Jahrhundert – eine mitteleuropäische Traditionsform, die seit Jahrhunderten im Vereinsleben, bei Festen und in Gemeinschaftsritualen verankert ist. Schützenscheiben dienten nicht nur als Zielscheiben bei Schießübungen, sondern wurden häufig kunstvoll bemalt oder verziert und fungierten als dekorative Erinnerungsobjekte. Die Motive auf diesen Scheiben sind vielfältig: von Landschaftsdarstellungen, Jagdszenen und Wappen bis hin zu Porträts von Persönlichkeiten. Besonders prägnant ist die häufige Darstellung von Frauen – meist als Allegorien, schmückende Elemente oder idyllische Figuren, die traditionelle Rollenbilder visualisieren.

Diese Frauenbilder auf Schützenscheiben sind tief in historischen Geschlechterrollen verwurzelt: Männer erscheinen als aktive, kämpferische Subjekte, Frauen hingegen als passive Objekte der Bewunderung oder als „Zierde“ der Szene. Diese visuelle Sprache spiegelt patriarchale Machtverhältnisse wider und prägt bis heute das kollektive Bildgedächtnis. Die Schützenscheibe als Objekt verkörpert somit nicht nur ein Sportgerät, sondern auch eine kulturelle Chiffre, in der sich gesellschaftliche Machtstrukturen manifestieren.

Die handwerklichen Techniken der Schützenscheiben sind vielfältig: Das gehobelte Holz kann mit verschiedenen Farben, Ölen oder Buntstiften bemalt werden, es können Bilder aufgeklebt, geschnitzt oder mit Intarsien verziert sein. Die Formen reichen von klassischen runden über eckige bis hin zu figural gestalteten Scheiben (vgl. Grieshofer 1977). Trotz dieser Vielfalt bleibt die ikonografische Sprache stereotyp und konservativ – insbesondere im Umgang mit der weiblichen Figur.

Aus feministischer Sicht betrachtet Elisa Andessner diese stereotypen Darstellungen kritisch, da sie tradierten Geschlechterrollen Vorschub leisten und Frauen auf passive, dekorative Funktionen reduzieren. Gleichzeitig sieht sie in den Schützenscheiben aber auch eine Möglichkeit, kulturelles Erbe und kollektives Gedächtnis zu thematisieren, um historische Darstellungen zu hinterfragen und neu zu interpretieren.

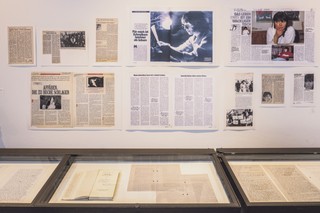

In ihrem künstlerischen Prozess kombiniert Elisa Andessner Forschung und künstlerische Praxis. Sie besucht museale Sammlungen wie das Museum Rupertiwinkel in Tittmoning oder das ReichenhallMuseum in Bad Reichenhall und führt Gespräche mit wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen. Diese dialogische Vorgehensweise ist charakteristisch für ihr Werk: Der Diskurs innerhalb von Institutionen und Vereinen ermöglicht es, tradierte Narrative kritisch umzuschreiben. So fungiert Kunst als Katalysator für gesellschaftliche Debatten und macht verschiedene Sichtweisen sicht- und verhandelbar.

Bereits vor Fertigstellung der Arbeit wurde Elisa Andessner von Museen angefragt, ihre Werke im musealen Kontext in Nähe der historischen Schützenscheiben zu zeigen – ein Beleg für die Relevanz und Aktualität ihrer Auseinandersetzung.

Der nächste Schritt in Elisa Andessners künstlerischer Praxis ist die fotografische Dokumentation der historischen Schießscheiben. Anders als klassische Archivfotografien inszeniert sie diese nicht als sterile Objekte, sondern als Fundstücke, die sie vor ihrem eigenen Körper hält und mit direktem Blick in die Kamera porträtiert. Hierbei fungiert ihr Körper als Ort der Authentizität und Autorität: Die gefundenen Objekte werden durch ihre Anwesenheit als bearbeitungswürdig markiert und in einen neuen, kritischen Kontext gesetzt.

Die zentrale Werkserie umfasst 13 lebensgroße Fotoobjekte aus Gipskartonplatten, die mit Fototapeten beklebt sind. Auf der Vorderseite zeigen sie Frauenfiguren aus historischen Schützenscheiben und Ansichtskartenmotiven, auf der Rückseite befinden sich Informationen zu Herkunft, Entstehungsjahr und Symbolik – ein dokumentarisches Gegengewicht zur Inszenierung auf der Vorderseite.

Die Frauen tragen teils traditionelle Trachten wie Dirndl, teilweise sind sie nackt und mit Zielscheiben, Herzen oder Tieren versehen. Bemerkenswert ist, dass viele der Gipskartonplatten bereits Beschussspuren aufweisen – Löcher, die reale Schüsse auf echte Schützenscheiben markieren. Diese Einschüsse verlaufen oft über Brüste, Scham oder Stirn, was die historische Praxis, weibliche Körper buchstäblich zum Ziel zu machen, sowohl metaphorisch als auch konkret visualisiert.

Einige Figuren halten die Zielscheiben wie Schutzschilde vor sich, meist an Brust oder Becken; andere tragen die Scheiben über dem Kopf, als wollten sie sich selbst als Projektionsflächen anbieten. Die Symbolik ist ambivalent: Das Herz als Ziel verweist auf Liebe und Verletzlichkeit, wird aber gleichzeitig als legitimer Angriffspunkt inszeniert.

Mythische und religiöse Motive durchziehen die Bildoberfläche: Eine nackte Figur sitzt auf einem Igel, weiters sind farbige Tücher drapiert – blau und rot – und evozieren Marienbilder zwischen Reinheit und Erotik. Eine andere Figur erinnert an die französische „Marianne“ mit blutendem Pfeil und entschlossenem Blick, während eine weitere an eine Meerjungfrau mit Violine erinnert, die als Symbol für Klang und Widerhall fremder Welten verstanden werden kann. Es zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen Ornamentik, Spiel und sakraler Ikonografie.

Auch die Blickführung der Figuren variiert: Mal begegnen sie den Betrachter:innen frontal und direkt, mal schauen sie weg oder wirken kokett und herausfordernd. Manche wirken wie bewusst konstruierte Stellvertreterinnen weiblicher Körper, andere entziehen sich eindeutiger Interpretation und wirken fragmentiert oder widersprüchlich.

Die überdimensionale Größe ihrer Arbeiten erzeugt eine starke Irritation und fordert die Betrachter:innen zur Auseinandersetzung heraus. Die Künstlerin selbst beschreibt ihre Beziehung zu den Figuren als persönlich: „Ich bin befreundet mit den Figuren.“

Schützenscheibe (Ausschnitt) Sammlung Museum Rupertiwinkel, Tittmoning. Foto Elisa Andessner © Violetta Wakolbinger

Mit dieser komplexen Bildsprache dekonstruiert Elisa Andessner nicht nur die traditionelle Ikonografie der Schützenscheiben, sondern stellt auch die Frage nach der Bedeutung eines weiblichen Körpers im Visier – als Objekt von Begierde, als kulturelle Chiffre und als Ziel gesellschaftlicher Zuschreibungen. Die ästhetisch reizvolle Oberfläche täuscht, denn darunter verbirgt sich ein präziser Diskurs über Gewalt, Repräsentation und Sichtbarkeit.

Parallel hat Elisa Andessner ein eigenes Archiv aufgebaut, bestehend aus gebrauchten Ansichtskarten von Schützenfesten. Diese teils handbeschrifteten Karten zeigen die ursprüngliche soziale Funktion als Grußmedium und sind Ausdruck eines kollektiven Bildgedächtnisses. Eine zentrale Figur ist die „Schützenliesl“, die in der deutschen Volkskunst als weibliche Begleiterin des Schützenkönigs für Treue, Unterstützung und Gemeinschaft steht. Die Vielzahl ähnlicher Bildmotive macht die Persistenz bestimmter weiblicher Darstellungen sichtbar – als dekorative „Zierde“ in einem männlich dominierten Brauchtum.

Diese visuelle Vergangenheit stellt Elisa Andessner in den Kontext des kollektiven Gedächtnisses, wie es Maurice Halbwachs definierte: Eine soziale Konstruktion von Erinnerungen, die Identität und Selbstverständnis einer Gesellschaft prägen. Historische Bilder wirken als zentrale Repräsentationen vergangener Ereignisse, die gesellschaftliche Narrative stabilisieren oder herausfordern.

Herausragend ist zudem eine der beiden Videoarbeiten, die speziell für diesen Werkkomplex entstanden ist. Vor einer Landschaft erscheint eine Schützenscheibe mit ihrem eigenen Porträt. Wenig später fällt ein Schuss – die Künstlerin selbst zielt und trifft ihr Abbild. Diese Handlung sprengt die klassische Videoarbeit durch Einbindung des Körpers als aktives Subjekt und durchbricht die passive Darstellung von Frauen als Objekt männlicher Projektionen. Die reduzierte Kleidung, der direkte Blick in die Kamera und der bewusste Gewaltakt markieren den Bruch mit tradierter Rollenhaftigkeit.

Der Begleittext „Treffe ich Dich ins Herz, bist du auf ewig Mein“ evoziert Besitzanspruch und romantische Gewalt, wird in diesem Kontext aber gebrochen, da der Schuss nicht nur ein Angriff, sondern auch ein Befreiungsschuss ist – ein symbolisches Inszenieren der Überwindung von Zuschreibung und Fremdbestimmung.

Elisa Andessners Video kann als ein kultureller und gesellschaftlicher Eingriff in die Art und Weise, wie wir Bilder von Weiblichkeit und Körperlichkeit verstehen, betrachtet werden. Indem sie die historische Praxis des Schießens auf Frauenbilder symbolisch umkehrt und sich selbst zum Subjekt der Inszenierung macht, durchbricht Andessner tradiertes Bildmaterial und patriarchale Machtstrukturen gleichermaßen.

Sie zeigt, wie tief verwurzelt und wirkmächtig visuelle Repräsentationen sind, wenn es darum geht, Geschlechterrollen zu verhandeln und zu verfestigen. Die Schützenscheibe als vermeintlich harmloses Brauchtumsobjekt wird so zum Spiegel gesellschaftlicher Gewaltverhältnisse, die sich historisch über Jahrhunderte etabliert haben und in unterschiedlichsten Kontexten weiterwirken – von Volksfesten bis hin zu medialen Bildwelten.

Der künstlerische Akt des eigenen Bildes als Zielscheibe ist eine starke Geste des Widerstands, eine performative Intervention, die die Ohnmacht historischer Frauenbilder konterkariert. Indem Andessner nicht Opfer, sondern Schützin ist, verleiht sie dem weiblichen Körper eine neue, selbstbestimmte Sichtbarkeit. Diese radikale Selbstadressierung hinterfragt die passive Rolle, in die Frauen in patriarchalen Bildern oft gedrängt werden, und macht sichtbar, wie vielschichtig und ambivalent Weiblichkeit als kulturelles Konstrukt ist – zwischen Schutz und Angriff, Begehren und Gewalt, Präsenz und Objektivierung.

Zugleich öffnet der gesamte Werkkomplex Frauen*zimmerschießen Raum für gesellschaftliche Reflexion: Es fordert die Betrachter:innen auf, eigene Wahrnehmungen zu hinterfragen, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und aktuelle Machtverhältnisse im Umgang mit weiblichen Körpern kritisch zu beleuchten. Die Arbeit macht deutlich, dass Bilder nicht nur Abbild, sondern aktive Kräfte sind, die gesellschaftliche Normen reproduzieren oder transformieren können.

Indem Elisa Andessner historische Artefakte aus Museen in Dialog mit zeitgenössischer Kunst setzt, etabliert sie eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart und zeigt auf, wie wichtig die kritische Auseinandersetzung mit kulturellem Erbe für die Gestaltung zukünftiger gesellschaftlicher Bilderwelten ist. Kunst wird so zum Medium kollektiver Erinnerung und sozialem Diskurs.

Letztlich erinnert Frauen*zimmerschießen daran, dass jede:r von uns Teil eines Bildsystems ist, das uns formt, sichtbar macht oder unsichtbar bleiben lässt. Elisa Andessners Arbeit fordert heraus, nicht länger passive Zielscheiben zu sein, sondern aktiv am eigenen Bild mitzugestalten und patriarchale Zuschreibungen zu sprengen. Es ist ein Appell, den Blick neu zu justieren, tradierte Muster zu durchbrechen und den weiblichen Körper als vielschichtiges, selbstbestimmtes und widerständiges Subjekt zu begreifen.

In einer Zeit, in der Debatten über Geschlecht, Identität und Gewalt gesellschaftliche Brennpunkte darstellen, bietet Elisa Andessners Kunst einen kraftvollen Beitrag, der die Verschränkungen von Geschichte, Bildmacht und Körperlichkeit sichtbar macht und so Impulse für ein inklusiveres und reflektiertes Miteinander gibt.

Ausstellung

Frauen*zimmerschießen. name it | count it | end it

Elisa Andessner in Kooperation mit StoP Linz, Violetta Wakolbinger, Tobias Zucali, Alenka Maly + Roland Freinschlag

Eröffnung: Di., 25. Nov. 2025, 19:30 h

Dauer: 26. Nov.–10. Dez. 2025

splace am Hauptplatz, Kunstuniversität Linz, Hauptplatz 6

Redaktionell geführte Veranstaltungstipps der Referentin

(30. Januar 2026)

_small.jpg)

___small.jpg)