Das kollektive Kontinuum

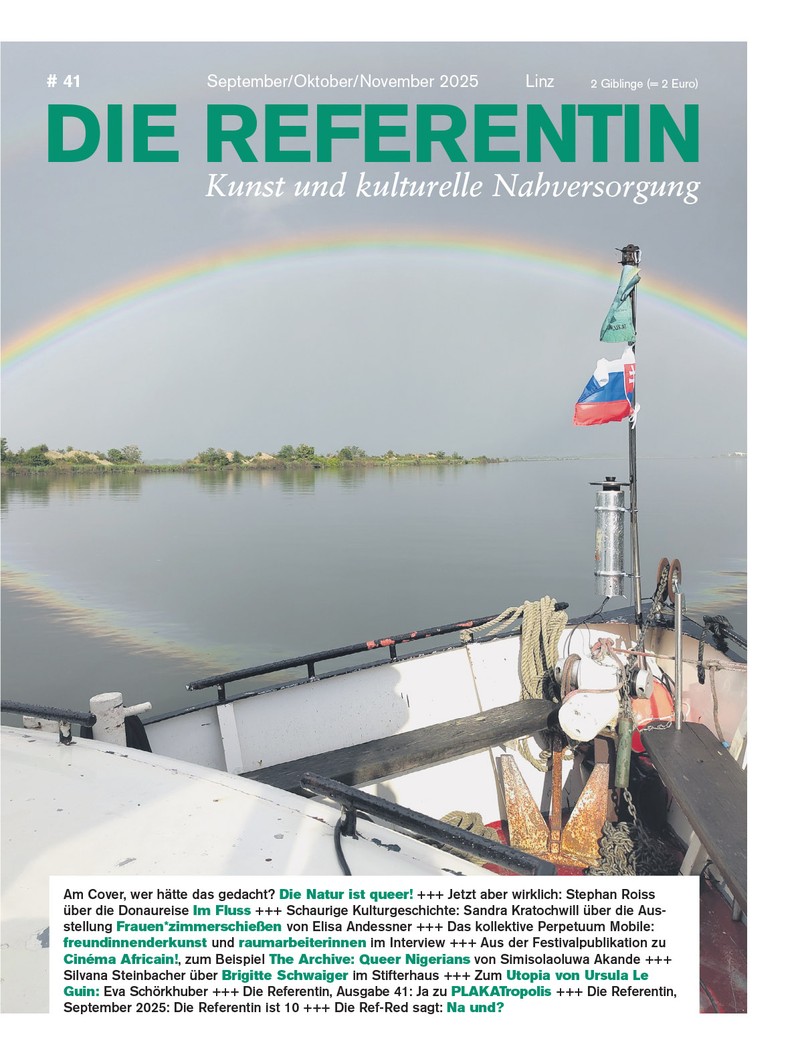

Die Referentin #41

Anlässlich aktueller Präsentationen und Vorhaben hat die Referentin die beiden Kollektive freundinnenderkunst und raumarbeiterinnen zum Interview geladen. Die freundinnenderkunst antworten zum Teil mit: *Auszug aus PUNKT. Das Manifest der freundinnenderkunst. Die raumarbeiterinnen meinen: Die „Hürde“ des Kollektiven überwunden zu haben, ist fast ein bisschen wie ein Perpetuum Mobile: Man kann es kaum mehr stoppen, wenn es einmal in Bewegung geraten ist.

Die Referentin: Wir haben uns auf kollektive Antworten und auf ein Interview per Mail geeinigt. Gleich zu Beginn die Frage: Wie antwortet ihr als Kollektiv? Wie formiert sich das EINE Statement und wird zu mehr als der Summe von einzelnen? Ist das Arbeit oder passiert das wie von selbst?

freundinnenderkunst: Natürlich ist das Antworten als Kollektiv Arbeit, aber wir haben eine sehr erprobte Diskussionspraxis über die Jahre entwickelt und das gemeinsame laute Denken führt, egal bei welchem Thema, immer zu dieser einen Stimme. Manchmal kann das auch dauern.

Wir glauben an die Kunst des Wartens, an die Inkubationszeit unserer Ideen.*

Die multiple Autorinnenschaft ist ein zentraler Begriff für uns und somit auch gleich im Einstieg zu unserem aktuell entstehenden Manifest vermerkt:

Wir wehren uns gegen den Geniekult in der Kunst und bekennen uns zum Arbeiten im Kollektiv. Die multiple Autorinnenschaft ist für uns manifest. Somit ist das Arbeiten in der Gruppe die einzig mögliche Form Kunst zu machen.*

freundinnenderkunst. Foto freundinnenderkunst

raumarbeiterinnen: Konkret haben wir für dieses Interview mit einem geteilten Dokument angefangen, in dem es Raum für individuelle Formulierungen gibt, bevor eine gemeinsame Sprache gefunden wird. Dies ist eine Methode, die wir oft anwenden: Jede kann eigene Gedanken, Assoziationen oder Impulse einbringen. Natürlich gibt es dabei nicht immer sofort einen Konsens, aber das ist Teil unseres kollaborativen Prozesses.

Mit diesen Interviewfragen ist es ähnlich wie in unserer künstlerischen Arbeit: Alle können etwas beisteuern, unterschiedliche Perspektiven sichtbar machen und Vorschläge in den Raum werfen. Die prägnanten Bilder bleiben dann. Am Ende übernehmen ein bis zwei Personen die Aufgabe, alles zu ordnen, zu verdichten und zu einem stimmigen Text oder Statement zusammenzufassen.

Oftmals flutscht es wie geschmiert – manchmal überraschend schnell –, und ab und an braucht es mehrere Feedback-Phasen und ein bisschen Abstand, bis sich die passende Form zeigt. Aber auch das ist Teil unserer gemeinsamen kollektiven Praxis.

Die Referentin: Ich vermute, kollektives Arbeiten ist nicht immer leicht. Welche Eigenschaften sollten Protagonistinnen mitbringen, damit ein Kollektiv funktioniert? Ich meine, Feminismus, Raum und performative Aspekte stehen für beide Kollektive im Zentrum, aber welche spezifischeren Themen sind vorrangig wichtig? Was ist der Vorteil, nicht als Einzelne, sondern gemeinsam zu arbeiten? Oder nochmal anders gefragt: Aus welchem Need sind die freundinnenderkunst und die raumarbeiterinnen entstanden?

freundinnenderkunst: Ganz am Anfang war es der gemeinsame Wunsch, unsere sehr unterschiedlichen Kompetenzen zu bündeln. Unsere Erfahrungen und Fähigkeiten zu verknüpfen, ist für uns auch heute noch essentiell. Und letztendlich spielt natürlich auch das feministische Prinzip – BILDET BANDEN – eine Rolle. Wir haben uns gefunden, um gemeinsam stärker und sichtbarer zu werden.

Gründet ein Rhabarbakommando. Agiert, wenn nötig, rücksichtsvoll illegal im Namen der Kunst.*

Was wir beim gemeinsamen Arbeiten als wichtig erachten, ist eine bestimmte Haltung, aus der heraus wir agieren. Diese Haltung ist geprägt durch unser Verständnis von Feminismus.

Unsere Inhalte kreieren wir meist aus gemeinsam gemachten Gegenwartserfahrungen, die wir kritisch reflektieren. Natürlich verlangt das gemeinsame Denken und Tun von jeder Einzelnen Großzügigkeit.

raumarbeiterinnen: Wir haben uns während des Studiums an der Kunstuniversität in Linz im Studiengang Raum & Designstrategien kennengelernt. Wir sind alle dort gelandet, weil wir aus dem ausbrechen wollten, was wir vorher gemacht haben – und mit dieser Neugierde und Entdeckungslust haben wir uns getroffen, um an Räumen zu arbeiten. Durch unser gemeinsames Atelierstipendium im Salzamt (2020–2022) konnten wir uns in diesen zwei Jahren auch über die Kunstuniversität hinaus als Gruppe formieren.

Das Schöne am kollektiven Arbeiten ist, dass wir eine gemeinsame Basis teilen und jede von uns ihre eigenen Thematiken in die Gruppe einbringen kann. Im Prinzip reibt man sich an denselben gesellschaftlichen Umständen und formiert eine gemeinsame Task-Force.

Was dabei hilft, kollektiv zu arbeiten, ist sicherlich ein Interesse an Co-Autor*innenschaft, die Fähigkeit, mit den eigenen Grenzen dynamisch umzugehen, das Bewusstsein dafür, dass deutlich mehr kommuniziert werden muss – und dass genau das auch schnell zu kurz kommen kann – sowie Vertrauen in die Gruppe und in jede einzelne Person darin. Entscheidungen brauchen länger und werden stärker hinterfragt; es gibt nicht die eine Meinung. Die Ergebnisse solcher Arbeiten bilden eine größere Bandbreite ab. Durch Reibung entstehen auch Wärme und Nähe.

Es ist schön, gemeinsam und nicht allein zu denken, zu planen, umzusetzen und auf ein kollektives Gehirn zurückgreifen zu können. Wir sind miteinander gewachsen und haben uns weiterentwickelt – auf persönlicher wie auf kollektiver Ebene. Wie in anderen Beziehungsgefügen ist es wichtig, dass man gemeinsam reflektiert und den gemeinsamen Konsens immer wieder neu verhandelt.

Wir üben in kollektiver Arbeit auch immer, wie Gesellschaften zusammenarbeiten können. Es mangelt uns in der gegenwärtigen Gesellschaft oft an kollektiven Bildern und Momenten – diese „Hürde“ des Kollektiven überwunden zu haben, ist fast ein bisschen wie ein Perpetuum Mobile: Man kann es kaum mehr stoppen, wenn es einmal in Bewegung geraten ist.

raumarbeiterinnen. Foto Johann Schoiswohl

Die Referentin: Mich beschäftigt, dass ein Kollektiv durchaus auch negativ empfunden werden kann, konkret: Es unterdrückt die Einzelnen und den individuellen Ausdruck. Ich habe diese Rückmeldung einmal innerhalb eines eigenen Projekts bekommen, von einer Teilnehmerin, die in einem restriktiven politischen System aufgewachsen ist. Kollektiv war für sie null erstrebenswert. Das war für mich kurz überraschend, weil im künstlerischen Kontext der Begriff fast ausschließlich positiv gelesen wird. Ich frage hier also nach Begriffen und nach einer politischen Dimension: Zum Beispiel auch der Begriff der Kollaboration, der Kollaborateurinnen. Wir wissen, dass heute im Feminismus damit oft ein Zusammenwirken gemeint ist, aber politisch gesehen war der Kollaborateur auch ein Zuarbeiter, ein Verbündeter der Unterdrückung, ein Verräter. Ich meine, Bedeutungswandel sind ja durchaus spannend, aber auch problematisch. Spielt der Begriff der Kollaborateurin zum Beispiel eine Rolle bei euch? Oder der der Komplizin? Und in welcher Form? Welche Begriffe sind für euch als feministisches Kollektiv wichtig? Und wie erarbeitet ihr euch die Begriffe?

freundinnenderkunst: Wir sehen uns als Komplizinnen oder Verbündete. Ein Kollektiv nehmen wir nicht als Einschränkung, sondern als Erweiterung unserer Möglichkeiten wahr.

Beim Erarbeiten unserer Projekte ist das Individuelle wesentlich, die Vielfalt besonders wertvoll. Bei der Präsentation unserer Arbeiten ist uns die Präsenz als Einheit wichtig, das Individuum tritt in den Hintergrund.

Wir wissen, dass ein Kollektiv diffus wirken kann, weil eine Ansprechperson fehlt. Wenn es um Verantwortlichkeiten jeglicher Art geht, taucht oft der Wunsch nach einer konkreten Person auf. Auch die Wer-macht-was-Frage spielt da eine Rolle. Damit können wir umgehen.

Damit wir uns nicht falsch verstehen, wir müssen gar nichts.*

freundinnenderkunst. Foto Reinhard Winkler

raumarbeiterinnen: Hinsichtlich der historisch negativen Prägung des Begriffs Kollaborateur*innen nutzen wir lieber das Adjektiv kollaborativ oder – als Nomen – die Kollaboration. Wie wir mit einer Neuaneignung von Wörtern, Begriffen, Orten etc. umgehen, ist situationsabhängig und wird immer wieder neu diskutiert.

Es geht immer wieder darum, ein Bild von Vielen für Viele zu produzieren. Das beinhaltet auch Momente, die man als Einzelperson so gar nicht darstellen kann. Es geht um soziale Aneignung, um kollektive Körper – darum, die Rolle des Individuums in einer Gruppe immer wieder aufs Neue verstehen zu lernen.

Wir verwenden oft den Begriff temporary leadership, der auch schon während unseres Studiums häufiger aufgetaucht ist. Damit meinen wir, dass es auch im Kollektiv immer wieder jemanden gibt, der oder die das Ruder übernimmt – aber eben nur auf Zeit, bevor diese Rolle an jemand anderen übergeht. Wir alle sind manchmal in einer leitenden Funktion oder auch als Kollaborationspartner*in tätig, um die Bilder mit umzusetzen.

In unserer Konstellation ist es außerdem so, dass wir uns auch als Netzwerk verstehen und nicht immer alle Projekte zu viert umsetzen, sondern dass sich die Konstellationen auch mal ändern. Es gibt quasi verschiedene Boote (um in der Rudermetapher zu bleiben) – wo kommt die vor?, in denen jeweils jemand steuert – Boote, die aber alle auf demselben Fluss fahren und meistens grob in dieselbe Richtung unterwegs sind. Und manchmal gibt es auf diesem Fluss auch Wellen – und Wellen haben immer auch Täler. Dessen muss man sich bewusst sein.

Die Referentin: Feminismus, Performance und Raum sind in eurer beiden Praxen eingeschrieben. Bei den freundinnen empfinde ich als Konstante eine Auseinandersetzung mit performativ überhöhtem Verhalten, also eine starke Auseinandersetzung mit Konvention. Natürlich inkludiert das die in alle Richtungen gegenläufigen feministischen Stellungnahmen dazu. Aber das empfinde ich als eine Art Grundton: das Performative der Konventionen, in die man quasi hineinschlüpft, um dann durchaus was anderes daraus zu machen. Die raumarbeiterinnen habe ich in den Performances, die ich gesehen habe, als inhaltlich an und mit Räumen arbeitende Frauen wahrgenommen, die sich in ihren Performances auch körperlich mit der Umgebung in Beziehung setzen; inklusive Interesse an inhaltlicher Auseinandersetzung vor Ort, Interesse an Kommunikation mit Räumen und Menschen. Diese Aussagen sollen an der Stelle eher einen Fokus markieren, den ich zu erkennen meine, als dass das jetzt eine vollumfängliche Definition darstellen soll; und bitte widersprecht, wenn das ein Blödsinn für euch ist! Die Frage ist: Wie seht ihr eure performative Praxis? Und vielleicht auch: Wie nehmt ihr das jeweils andere Kollektiv wahr – in gemeinsamen, aber auch unterschiedlichen Aspekten?

freundinnenderkunst: Performance ist unsere zentrale künstlerische Praxis. Dabei setzen wir uns mit Konventionen, Klischees, Rollenzuschreibungen, mit der eine im Frausein permanent konfrontiert ist, auseinander. Wir nutzen die Möglichkeit der Präsenz und des Raumeinnehmens durch das Auftreten im Kollektiv mit Foto-, Videoarbeiten und Performances.

Sei ganz und gar.

Sei Widerstand.*

raumarbeiterinnen: Wir verstehen unsere performative Praxis als eine kollektive und prozesshafte Erforschung von Räumen – sowohl physischen, sozialen als auch symbolischen. Unsere Performances sind oft interventionistisch, partizipativ und ortsspezifisch. Dabei hinterfragen wir Machtstrukturen, Geschlechterrollen und gesellschaftliche Normen, die Räume prägen, zugänglich machen oder ausschließen. Wir arbeiten mit dem Körper als politischem Instrument und nutzen Bewegung, Sprache und Begegnungen, um alternative Raumaneignungen zu inszenieren und erlebbar zu machen. Unsere Praxis ist dabei stets offen für Transformation, das Zusammenspiel von Individuum und Kollektiv sowie für die vielfältigen Perspektiven von Marginalisierten. Wir arbeiten zum einen in künstlerischer Praxis an und in Räumen, sowie deren Geschichten und Konstrukten, zum anderen als Kulturverein daran, anderen Raum zu geben und in Diskurs über Raum zu treten.

In unserer künstlerischen Arbeit setzen wir raumarbeiterinnen sowie auch die freundinnenderkunst auf Inszenierung, Künstlichkeit, Performativität und Uniformität. Auch arbeiten wir alle mit Sprache. In der Umsetzung bedeutet dies bei den raumarbeiterinnen, dass Botschaften abstrakt und poetisch vermittelt werden, während sie bei den freundinnenderkunst sehr direkt, humorvoll und manifestartig übermittelt werden. Auch wenn uns zahlenmäßig einige Jahre kollektiver Erfahrung trennen, bedeutet das nicht, dass wir nicht auch viele weitere verbindende Elemente teilen – was es umso spannender macht, sich gegenseitig inspirieren zu können und voneinander sowie miteinander zu lernen.

raumarbeiterinnen. Foto raumarbeiterinnen

Die Referentin: Gehen wir zu den nächsten Vorhaben – ich frage nach Dingen, die demnächst anstehen und wo es auch in der nächsten Referentin, in der Dezember-Ausgabe, jeweils eine Besprechung geben wird. Ich frage damit die freundinnenderkunst nach ihrer Ausstellung im Francisco Carolinum, die im Oktober eröffnet wird. Und, Frage an die raumarbeiterinnen: In der nächsten Referentin wird es einen Bericht über euer Winterdinner geben. Was erwartet uns mit diesen aktuellen Vorhaben?

freundinnenderkunst: Wir freuen uns schon sehr auf unsere Ausstellung GLASHAUSFANTASIE, die am 2. Oktober im Francisco Carolinum in Linz mit Fotos, Videos, Objekten und einer Performance eröffnet wird. An diesem Abend feiern wir auch 25 Jahre freundinnenderkunst mit einer Party im Museum.

In der Ausstellung werden alle Arbeiten zu sehen sein, die seit 2020 entstanden sind. Zentrale Protagonistin war dabei immer unser Glashaus, ein Ready Made aus einem Baumarkt. Eine Komplizin, die uns auch bei der Long-Term-Performance unserer Artist-in-Residency in Namibia 2024 begleitet hat. Und nun lehrt sie uns auch noch das Fliegen.

Wir freuen uns gemeinsam mit euch zu feiern.

Radikal banal hinein in die Welt*

freundinnenderkunst. Foto Ulla Sladek

raumarbeiterinnen: Das Winterdinner ist ein Format, das dieses Jahr zum dritten Mal im Raumschiff stattfindet.

Die Idee des Dinners entstand 2023 aus dem Bedürfnis nach Vernetzung und Geselligkeit, verbunden mit Inszenierung und Performance. Ein geladenes Essen, an einer großen Tafel sitzend, unterschiedliche Personen aus der Szene zusammengewürfelt, an diesem Abend an einem Ort versammelt. Ein interdisziplinärer Austausch über die Länge eines mehrgängigen Abendmahls hinweg.

Im letzten Jahr entwickelte sich die Idee der geladenen Tafel weiter zu einem offenen Format mit unterschiedlichen Stationen, das wir gemeinsam mit Vladislav Nazarov & Ruth Größwang, A. Sophie Adelt, Ralf Petersen, Flora & Martin Szurcsik-Nimmervoll, Anna Weberberger und ƒ1No veranstalteten. Alle gestalteten jeweils einen der Gänge des Abends, nicht immer kulinarisch.

Wir sehen das Winterdinner als eine Form des Vernetzungstreffens der freien Kunst- und Kulturszene, das über Linz hinausgehen und auch überregional sowie international Brücken schlagen soll.

In diesem Jahr wird der Abend in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Wir beginnen in einer intimen Atmosphäre, die sich im Laufe des Abends öffnet und hoffentlich mit vielen Besucher*innen in einem gemeinsamen Tanzabend endet. Dafür haben wir Mother of Pearl, ein befreundetes Kollektiv aus Düsseldorf und Wien, zufällig auch vier Frauen, eingeladen, den Abend gemeinsam mit uns zu gestalten.

Die Referentin: Und die abschließende Frage an das schon länger und das erst kürzer arbeitende feministische Kollektiv: Wozu gratuliert ihr einander, was wünscht ihr einander im feministischen Weiterarbeiten? Oder auch, durchaus größer gemeint: Wie nehmt ihr feministische Kunst im Generationensprung wahr? Was wünscht man einem Feminismus oder einer feministischen künstlerischen Praxis der heutigen und nächsten Generationen?

freundinnenderkunst: Wir gratulieren, dass sie sich als Künstlerinnen zusammengefunden haben und das Wagnis eines Kollektivs eingegangen sind. Und wir wünschen den raumarbeiterinnen, dass es ihnen gelingt, gemeinsame Arbeiten in einem langen Miteinander zu erschaffen. Uns allen, welche in einer feministischen künstlerischen Praxis agieren, wünschen wir Wertschätzung durchaus in Form entsprechender Honorare und ein Selbstverständnis, bedeutsam und somit einflussreich zu sein.

Der Sturm wird stärker. Unsere Hirnwindmühlen auch.*

raumarbeiterinnen: In einer Welt, in der männlich dominierte Machtstrukturen und Einzelpersonen oft als unantastbare „Genies“ gelten und mit ihren Entscheidungen immer wieder gesellschaftlichen und politischen Schaden anrichten, sind feministische kollektive Initiativen umso wichtiger. Gerade in Zeiten weltpolitischer Krisen, in denen Machtkonzentration häufig zu Ausbeutung, Krieg oder Umweltzerstörung führt, bieten feministische Kollektive wichtige Gegenentwürfe.

Wir glauben fest daran, dass kollektives Arbeiten uns für das Leben stärkt und vieles einfacher machen kann – auch wenn wir uns zunächst von einem tief verankerten Individualismus befreien müssen und im Außen immer wieder damit konfrontiert werden. Egal in welchem Kontext: Kollektiv zu arbeiten bedeutet, die eigene Komfortzone zu verlassen und sich kontinuierlich mit sich selbst, der Gruppe und dem jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld auseinanderzusetzen. Das kostet oft viel Energie, gibt aber auch viel zurück.

Wir wünschen uns eine kollektive, feministische Führung, die sich auf pluralistische und dezentral organisierte Gemeinschaften konzentriert und in der sich die Narrative der Macht verändern. Dies möchten wir mit unseren Bildern unterstützen.

Wir wünschen uns für alle die Fähigkeit zur klaren Kommunikation, die Bereitschaft, durch Knirschzonen und Übergangsphasen zu gehen, und das Verständnis dafür, dass kollektives Arbeiten weit mehr ist als nur gemeinsame Produktion. Es ist zugleich Arbeit an sich selbst und an den Beziehungen innerhalb der Gruppe – und damit auch Arbeit an der Welt.

![]()

raumarbeiterinnen. Foto raumarbeiterinnen

* (Auszug aus PUNKT. Das Manifest der freundinnenderkunst)

freundinnenderkunst. Seit 1999 arbeiten die freundinnenderkunst als Künstlerinnenkollektiv in Linz und entwickeln in multipler Autorinnenschaft Projekte in Form von Interventionen und Performances. Sie inszenieren sich selbst und schaffen gemeinsam neue Bilder von gemachten Erfahrungen und kritisch reflektierten Gegenwartsbeobachtungen. Aktuell besteht das Kollektiv aus Claudia Dworschak, Marion Klimmer, Helga Lohninger und Viktoria Schlögl.

freundinnenderkunst.at

raumarbeiterinnen ist ein transdisziplinäres Kollektiv, bestehend aus Sophie Netzer, Kerstin Reyer, Simone Barlian und Theresa Muhl. Ihre Arbeiten beziehen sich meist auf den öffentlichen Raum und setzen sich intensiv mit der Architektur–Menschbeziehung bzw. Architektur-Körperbeziehung auseinander. Für das prozessorientierte Arbeiten werden spezifische Medien und Methoden gewählt. Die Projekte münden in performativen Installationen. Orte, Bewegungen, Sound und Objekte können sich überlagern und somit als theatrales Stück fungieren.

raumarbeiterinnen.org

Die Fragen für die Referentin hat Tanja Brandmayr gestellt.

Ausstellung

freundinnenderkunst

GLASHAUSFANTASIE

Das Künstlerinnenkollektiv freundinnenderkunst beschäftigt sich seit 2020 mit dem Glashaus, einem Objekt, das reich an symbolischer Wirkkraft ist. Die freundinnenderkunst konnten 2024 als Artists in Residence in Namibia ihr elftes Glashaus-Projekt, ihre 11. GLASHAUSFANTASIE realisieren. Die Ausstellung im Francisco Carolinum mit dem Titel „Glashausfantasien“ gibt nun ab Oktober 2025 Einblick in das Werk und die Arbeit der Künstlerinnen – in ihre Inszenierungen, Interventionen und Performances, in Form von fotografischen Serien, Videos und Installationen.

www.freundinnenderkunst.at | www.glashausfantasie.at

Eröffnung & Feier 25 Jahre freundinnenderkunst: Do, 02.10. 25, 19:00 h

03. Oktober 2025 – 08. Februar 2026

Francisco Carolinum Linz

Save the Date!

Winterdinner raumarbeiterinnen 2025

Winterdinner findet heuer zum dritten Mal im Raumschiff statt. Die Idee entstand aus dem Bedürfnis nach Vernetzung und Geselligkeit, verbunden mit Inszenierung und Performance. Das Format soll über Linz hinausreichen und auch überregional sowie international Brücken schlagen. In diesem Jahr haben die raumarbeiterinnen Mother of Pearl, ein befreundetes Kollektiv aus Düsseldorf und Wien eingeladen, den Abend mit ihnen auszurichten.

Save the Date: 12.12. 2025

– kommt vorbei!

Redaktionell geführte Veranstaltungstipps der Referentin

(30. Januar 2026)

_small.jpg)

___small.jpg)