Die Scharlatanerie der natürlichen Sprache

Die Referentin #17

Komponieren oder Improvisieren? Anlässlich eines Abends zu und mit Christian Steinbacher im Keplersalon schreibt Forian Huber über den Linzer Dichter und Sprachtorpedierer Steinbacher, der im Sinne der Sprachkunst unter anderem meint, dass es „eben immer um ein Gewohnheiten torpedierendes Spiel mit Künstlichkeit“ gehe.

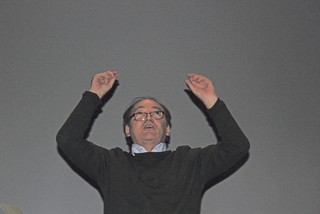

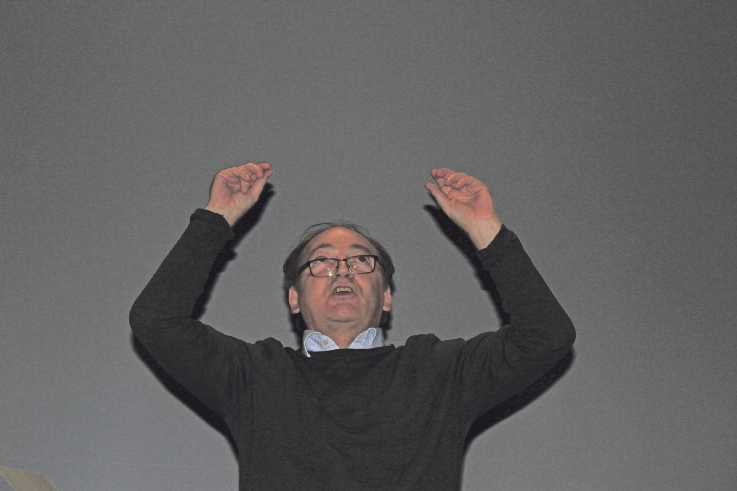

Christian Steinbacher bei einem Auftritt in Lyon im März 2019. Foto Louis Roquin

Seine Texte fertigt der 1960 in Ried im Innkreis geborene und seit 1984 in Linz lebende Schriftsteller Christian Steinbacher auch „zu und mit Musik“, wie er in einer poetologischen Selbstauskunft bemerkt. Diesen Eindruck bestätigt auch ein Blick auf die Programmgestaltung des von ihm 2005 initiierten Linzer Poesiefestivals „Für die Beweglichkeit“, das neben Literatur und Bildender Kunst stets auch mit Vertreterinnen Neuer Musik wie den Komponistinnen Clemens Gadenstätter, Peter Ablinger und Annette Schmucki oder Interpretinnen wie Robin Hayward, Maja Jantar und Teodoro Anzellotti bekannt machen wollte.

Vor allem aber die Lesungen des Dichters aus seinem umfänglichen und vielgestaltigen Werk verdeutlichen, wie sehr dieses von einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Regelwerk der Musik, ihrer Notation und Aufführungspraxis bestimmt wird. Wir sehen den Autor atmen und mit Händen und Füßen den Takt vorgeben, hören Motive wiederkehren oder erleben, wie er dem Textmaterial unterschiedliche Stimmen leiht, das Vortragstempo moduliert und seine Rede bisweilen mit Geräuschen und Musik unterlegt, wie anlässlich seiner Performance „Trio für Camposelice, Glücksschwein und Stimme“ aus dem Jahr 2000, die hierfür eine historische Aufnahme der Berceuse, op. 57 von Frédéric Chopin durch den Geiger Vaša Prihoda benutzt. In Visueller Poesie, Prosa, Gedichten und Aufsätzen reflektiert der Autor dabei nicht nur sein persönliches Verhältnis zur Klangästhetik und Hörerlebnisse zwischen aktueller Chartmusik, Schlager, Jazz und Klassik, sondern auch die gemeinsamen historischen Wurzeln von Dichtkunst und Musik. Schließlich stammt der Begriff der Lyrik von der griechischen Lyra, einem Lauteninstrument, das im Altertum zumeist den poetischen Vortrag begleitete. Es verwundert daher nicht, dass auch Steinbacher in einem jüngst entstandenen Kurzhörstück „Purpurmantel, zu einer Wurst gedreht“ an die antike Sängerdichterin Sappho erinnert, deren Lieder und Hymnen nur in Fragmenten und ohne die zugehörige Musik überliefert sind. Dabei sind die musikalischen Bezüge in seinem Werk nicht auf eine historische Motivsuche, die neben den Anfängen der Dichtkunst etwa auch die mittelalterliche Minne, das romantische Kunstlied des 19. Jahrhunderts oder die seit den 1950er-Jahren entstandenen Chansons und Balladen von H. C. Artmann und Gerhard Rühm adressiert, beschränkt.

Vielmehr ist jedes Schreiben über Musik für ihn an den Versuch gebunden, Klängen und Tönen, Musik und Stille eine geeignete sprachliche Gestalt zu geben, wie etwa seine letzte, 2019 erschienene Buchpublikation im Wiener Czernin Verlag Wovon denn bitte? Gedichte und Risse vor Augen führt. Diese enthält etwa neben der Textgrundlage für das Sapphische Hörstück den Zyklus ERNEUT ZU FLÖTEN WISSEN DIE, „der im genauen Horchen auf Aufnahmen von Improvisationen des Flötisten Norbert Trawöger erarbeitet wurde“ und „Flötentöne in Gedichte überführt“, wie Steinbacher notiert. Den Ausgangspunkt für den Schreibprozess bildet nicht die musikalische Notation, sondern die aus ihr erwachsende Interpretation wie auch im Fall der Anfang der 2000er-Jahren entstandenen Textsammlung „Bartóks Bocksprüng’“, der die Duos für zwei Violinen des ungarischen Komponisten in der Einspielung von András Keller und János Pilz zugrunde liegen. Die poetischen Umschriften des Autors, deren Satzbild gelegentlich, wie etwa beim Hörspiel nach Schuberts „Gondelfahrer“ aus dem Jahr 2003, an Partituren erinnert, evozieren somit weniger einen etwaigen musikalischen Urtext als die uneinholbare Differenz zwischen Text und Musik, zwischen Hören und Sehen. Nicht für jeden Ton lässt sich schließlich eine sprachliche Entsprechung finden und überhaupt stehen Klänge und Worte in keinem natürlichen und daher folgerichtigen Verhältnis: „Wu-wu-wu tönt die Flöte. ‚Madame Wu‘ heißt ein Teehaus“, heißt es dazu lapidar im Gedicht. Die vermeintlich willkürlichen Assoziationen beim Hören eines Musikstücks münzt der Autor in poetische Tugenden. Schließlich „gehe es eben immer um ein Gewohnheiten torpedierendes Spiel mit Künstlichkeit, und die Behauptung der Alternative einer das Sprachspiel wie auch immer übersteigenden natürlichen Sprache deute doch nur auf Scharlatanerie hin“, wobei kreative Erfindungsgabe und Debatten um die korrekte Lesart in diesem Falle ausgedient hätten.

Dem Bekenntnis zur literarischen Künstlichkeit folgend, unterzog Steinbacher seine transkribierten Hörerfahrungen wiederholt einer Überarbeitung, aus der bisweilen neue Texte entstehen konnten wie sein im Jahr 2000 publiziertes Prosabuch Für die Früchtchen bestätigt, das in einigen Teilen auf eine Zusammenarbeit mit dem Musiker Karl Wilhelm Krbavac zurückgeht. Umgekehrt inspirierten Steinbachers Dichtungen auch die Entstehung neuer Musik, wovon die 2009 gemeinsam mit dem Komponisten Christoph Herndler und dem bildenden Künstler Markus Scherer realisierte Aufführung Subjekt/ Objekt oder das 2018 für das Kölner Trio sprechbohrer geschriebene Sprechstück „Dösender Grünspan“ zeugen. Dem Dickicht der Stimmen, der Fülle musikalischer Formen und Einfälle begegnet der Dichter mit poetischem Übermut und bildgewaltiger Sprache. Sein Schreiben und sein Vortrag bringen in uns etwas zum Klingen und machen dadurch die Grenzen und Möglichkeiten poetischer Wahrnehmungsfähigkeit erfahr- und neu verhandelbar.

Veranstaltung im Keplersalon:

„Komponieren oder Improvisieren? Ein Abend zu und mit Musik im Werk von Christian Steinbacher“;

7. Oktober 2019, 19.30 Uhr.

Redaktionell geführte Veranstaltungstipps der Referentin

(30. Januar 2026)