Das flüchtige „und“

Die Referentin #20

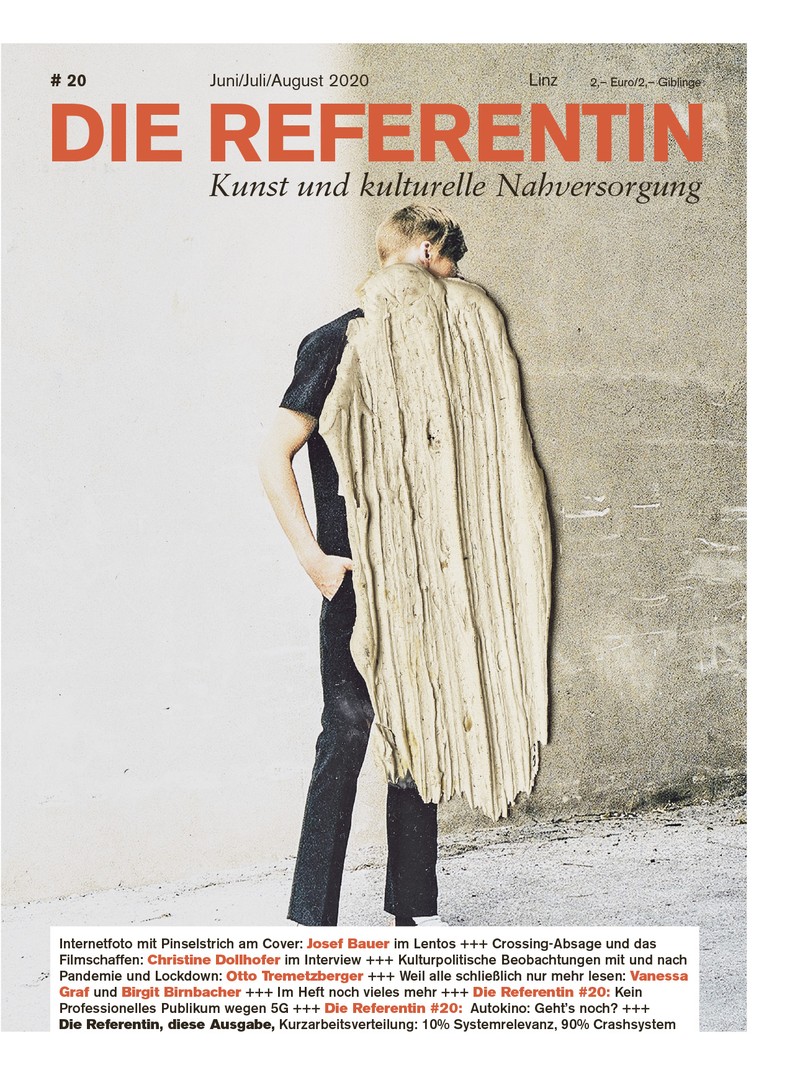

Mit dem Werk von Josef Bauer nimmt das Lentos Kunstmuseum ab Juni eine zentrale Position der österreichischen Gegenwartskunst in den Blick. Florian Huber über Josef Bauer.

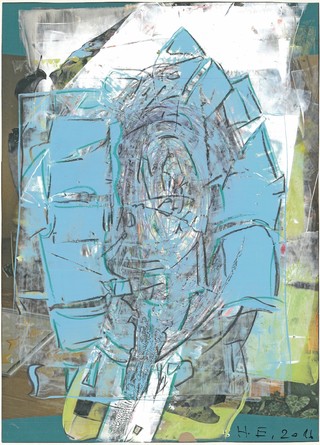

Landschaftsmalerei „Linz, Blick gegen Norden“, 1997. Foto Josef Bauer Courtesy Josef Bauer; Krobath, Wien; Galerie Karin Guenther, Hamburg

Die umfangreiche, von Brigitte Reutner für das Lentos kuratierte Retrospektive des 1934 in Wels geborenen, in Linz und Gunskirchen lebenden Künstlers wurde in Zusammenarbeit mit dem Belvedere 21 von Harald Krejci konzipiert. Der Kunsthistoriker verantwortet gemeinsam mit Hemma Schmutz und Stella Rollig auch den materialreichen, im Verlag Walther König 2019 publizierten Katalog, der auch in buchgestalterischer Hinsicht zu überzeugen weiß. Gleich einem Atlas werden darin wesentliche Entwicklungslinien von Bauers seit den 1950er-Jahren geschaffenem Werk in Illustrationen und Texten dokumentiert und zugleich Fragen nach dem Verhältnis von Bildern, Worten und Dingen und ihrer adäquaten Repräsentation in Buch und Ausstellung provoziert. Streng nach einem Koordinatensystem geordnete Miniaturen von Aktionen, Schriftbildern, Wischungen, multimedialen Collagen und Skulpturen bestimmen den ersten Lektüreeindruck und versinnbildlichen die quasi ikonische Qualität von Bauers Arbeiten, die in systematischer Manier menschliche Zeichen und Gesten in Bildern, Skulpturen und Texten dokumentieren, um ihre Funktion und Bedeutung zu ergründen. In die Landschaft gepfropfte Buchstaben und Zahlen treffen darin auf vielgestaltige Gebilde aus Eisen, Polyurethanschaum, Polyesterharz und Pappmaché. Fotografien porträtieren Menschen als lebende Skulpturen, während wir dem Abguss einer Hand, die etwa ein Holzkreuz oder ein Zeichendreieck umklammert und immer wieder dem Künstler selbst begegnen. Dieser versieht Zeitungsausschnitte, Musterbuchseiten, Fundstücke aus der Natur und Warenwelt sowie selbst geschaffene Objekte mit seiner unverwechselbaren Handschrift in Gestalt einzelner Worte und farbsatter Pinselstriche.

Trotz zahlreicher prominenter Ausstellungsbeteiligungen, die Bauers Arbeiten etwa im Verbund mit Werken von Joseph Beuys, Richard Kriesche, Cornelius Kolig, Yves Klein oder Hans-Peter Feldman, mit dem den Künstler eine langjährige Freundschaft verbindet, präsentierten, blieben diese einem größeren Kunstpublikum weitgehend unbekannt. Dabei erweisen sich seine Beiträge zur Konzeptkunst nicht allein als repräsentativ für die künstlerischen Theoriedebatten der 1960er- und 70er-Jahre, sondern antizipierten auch die skulpturale Praxis so unterschiedlicher Kunstschaffender wie Franz West, Rachel Whiteread, Erwin Wurm oder Heimo Zobernig, wie der Katalog in seinen Textbeiträgen exemplarisch nachzuzeichnen sucht. Neben der Identifikation kunsthistorischer Vorläufer wie René Magritte wird dabei auch deutlich, wie viel Bauers Ästhetik einer Auseinandersetzung mit philosophischer Sprachkritik und Literatur verdankt, die nicht zuletzt der persönlichen Bekanntschaft mit konkreten Dichtern wie Eugen Gomringer und Heimrad Bäcker im Umfeld des „Bielefelder Kolloquium Neue Poesie“ und der Linzer Künstlervereinigung MAERZ geschuldet war. Die biographischen Begleitumstände von Bauers Werk unterstreichen hingegen, wie sehr die künstlerischen Neuerungen der Nachkriegszeit von AkteurInnen und Schauplätzen am vermeintlichen Rand, abseits von Metropolen und Weltmarkt, angeregt wurden. Die Ausstellung rückt zudem Bauers lebenslange Beschäftigung mit der eigenen Herkunft in Gestalt von nationaler Geschichtsschreibung, persönlichen Erinnerungen und politischem Tagesgeschehen in den Mittelpunkt. Sein mit flüchtiger Hand notiertes „und“, das viele seiner Arbeiten ziert, lässt sich vielleicht auch als Aufforderung lesen, das Kunstwerk als Teil eines größeren Sinnzusammenhangs zu begreifen, der nicht allein einem Individuum oder ausschließlich ästhetischen Überlegungen entsprungen ist. Die Erfahrungen und Wahrnehmungen des Künstlers im Umgang mit konkreten historischen Ereignissen wie dem Weltkriegsende, den Studentenprotesten von 1968 oder der Bildung einer schwarz-blauen Regierungskoalition im Jahr 2000 kreuzen sich im Werk mit Fragen nach ihrer gesamtgesellschaftlichen Bedeutung und den ihnen zugrundeliegenden Ursachen und Deutungshoheiten. Die Erforschung der individuellen und universellen Wirkmechanismen von Sprache und Bildern mit den Mitteln der Kunst zielt dabei vielleicht weniger auf einen Akt der „Versöhnung“, wie Harald Krejci vermutet, als eine schonungslose Offenlegung von Widersprüchen im Denken und Handeln des modernen Menschen, wie etwa in der Arbeit Schlagstock – Schlagzeile, die bereits im Titel mit Worten verbundene Gewalttaten evoziert. Verwendung und Bedeutung von Bildern und Texten entspringen schließlich vielen Quellen, führen ihr Eigenleben, widersetzen sich bisweilen jedweder Konvention.

Dementsprechend machen Präsentationsort, Vorwissen und individuelle Erwartungen ihren Einfluss bei der Kunstbetrachtung geltend, wie etwa die Farbfotografie Landschaftsmalerei: Linz, Blick gegen Norden demonstriert. Die Bildunterschrift löst ein, was der Hintergrund nicht zu erkennen gibt. Die Hand im Bild, die ein rotes Stück Farbe hochhält, erinnert an die Flüchtigkeit der Szenerie, die bald an einem neuen Ort in neuer Verbindung erscheinen und anderen Sinn entfalten wird. Die Ausstellung trägt diesem Umstand Rechnung, indem skulpturale Arbeiten gelegentlich in anderer Folge und an die neue Raumsituation angepasst oder auch in Form von Bildern und Texten präsentiert werden. Denn Bauers Kunst spielt virtuos mit Erwartungen. Nichts ist so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheinen könnte. rot gelb blau zeigt etwa „gelb“ in blauen Lettern auf einem grauen Bilduntergrund und nötigt so zum Hinterfragen festgefügter Sehgewohnheiten, die nicht nur die Kunst, sondern auch die herrschenden Verhältnisse und ihre natürliche Selbstverständlichkeit in neuem Licht erscheinen lassen.

Josef Bauer

Demonstration

2. Juni – 4. Oktober 2020

www.lentos.at

Redaktionell geführte Veranstaltungstipps der Referentin

(6. Februar 2026)