Zirkusfamilie

Die Referentin #26

Dies ist die letzte Ausgabe dieser Kolumne. Aus mehreren, auch zeitlichen Gründen, vor allem aber, weil ich merke, dass ich nichts mehr beitragen kann und nicht zum hundertsten Mal darauf hinweisen will, wie paternalistisch, patriarchalisch und misogyn die Arbeitswelt nach wie vor und wieder strukturiert ist und wie gut es wäre, mal auf die zu hören, die nicht eh dauernd den Mund offen haben. Ich bin in der glücklichen Lage, auf andere Formen zurückgreifen zu können als sich die Finger wundzuschreiben, nach Solidarität zu rufen, oder danach, sich nicht zwingend grad mit denen zu verbünden, die Feminismus als momentanen Hype eh ganz sexy finden, solange er ihren Status als Erklärbär nicht in Frage stellt. Die vom „Feminisieren der Räume“ faseln, anstatt mal für eine Sekunde einfach ruhig zu sein. Die Erkenntnis, dass Solidarität, Loyalität und wertschätzende Formen der Zusammenarbeit nicht zwingend dort zu finden sind, wo sie als Schlagwörter auf Plakaten stehen oder auf Social Media gepostet werden, mag eine Binsenweisheit sein. Vielleicht sollte frau auch verstehen, dass Männer, jahrzehnte- achwas, jahrhundertelang so missverstanden, und eigentlich doch das schwache Geschlecht, nun auch Teil einer offenbar zeitgemäßen und in Förderanträgen sich gut machenden Bewegung sein wollen, Blumen posten und Körperteile ihrer Kinder, um die Welt wissen zu lassen, wie sensibel und wieviel Vater sie doch sind. Was sie allerdings nicht daran hindert, Frauen totzuschweigen, aus ihren Arbeitsplätzen und von ihren Plattformen zu drängen, ihre Jobs und Diskurse zu kapern. Ja, Feminismus meint eine menschliche Zukunft, deshalb muss man sich als Feministin aber nicht doof stellen und paternalistische Untergriffe nicht benennen. Und nein – hier schreibt keine, die Männer nicht mag, hier schreibt eine, die – um es mit Sibylle Berg zu schreiben, weil schöner geht ohnehin nicht – Männer nur dann nicht ganz so gern mag, wenn sie „in Horden auftreten und hupen“.

Die letzte Ausgabe aber soll sich den positiven Entwürfen widmen, die Exit-Strategien sein könnten aus dieser ohnehin verheerenden und aussichtslosen Situation, in der die Welt und damit auch Sie da draußen, Ihr und ich stecken (Dieser Hinweis scheint wichtig, weil manche sich so benehmen, als würden sie nicht mit allen anderen, Kleinen und Großen, Dummen und Gescheiten, Schönen und Hässlichen auf einem Planeten feststecken). Drum:

Als ich ein Kind war, stand ich häufig am Zaun zur Straße vor unserem Haus in der Kleinstadt und hab auf die Straße geschaut. Offenbar stundenlang, was zum Glück niemand eigenartig fand, sondern im Gegenteil meine Mutter, wenn man sie danach fragt, als ganz praktisch empfunden hat. Wenigstens eins von den Kindern, von dem man immer wusste, wo es war: „Ja, du warst so ein ruhiges Kind. Und am Gartenzaun bist du oft gestanden und hast auf die Straße geschaut.“ Was meine Mutter nicht wusste, war, dass ich immer dort stand, wenn ein Zirkus in der Gegend war und ich darauf wartete, dass jemand mich abholt. Zu wissen, da draußen gibt es eine Zirkusfamilie, die mich sucht und irgendwann findet und zu sich holt, war offenbar eine gute Exit-Strategie (und es ist tatsächlich weniger traurig als es sich hier jetzt liest).

Ein paar Jahre und einige Zirkusfilme im Sonntagsnachmittagsprogramm später war ich ganz froh, dass mich Joan Crawford, Hans Albers (naja) oder Freddy Quinn dann doch vergessen hatten, und ich habe bis heute den Verdacht, dass ich als 4jährige die Kasperlfamilie in Vera Ferra-Mikuras Lieber Freund Tulli einfach für eine Zirkusfamilie gehalten hab. Für mich waren damals jedenfalls alle in einer Zirkusfamilie irrsinnig lieb zueinander, sie waren großzügig und nachsichtig und vor allem lustig. Sie waren nicht zwingend verwandt, dafür umso loyaler, es war immer warm, sie haben gemeinsam gegessen und gearbeitet, und gegen Menschen gekämpft, die das Schöne nicht wertschätzen können. Die Melancholie unter und über dem Ganzen war wichtig, weil – sentimentale Musik – Unverbindlichkeit! Oberstes Gebot in Zirkusfamilien. In Zirkusfamilien lässt man sich ziehen, da setzt sich niemand auf dich drauf und schnürt dir die Luft ab, beißt sich niemand fest in Dir oder ein Stück von dir ab, bloß um es kurz darauf angewidert auszuspucken.

Hin und wieder treffe ich auf andere Familienmitglieder dieser Zirkusfamilie, die auch nie abgeholt wurden und man macht es sich für einen Wimpernschlag fein. Mit denen lässt es sich wunderbar diskutieren und zusammenarbeiten, weil sie weder eine Projektion über dich stülpen noch ein Stück von Dir abbeißen wollen. Die dich ganz lassen. Die großzügig und nachsichtig sind, so sehr, dass du selbst zur großzügigsten, nachsichtigsten Person wirst, sodass immer wieder neue und noch schönere und klügere Ideen und Zusammenarbeiten entstehen. Die nichts von Dir wollen, außer eben mit Dir zusammenarbeiten, die dir nicht die Welt erklären, dich nicht auf ein wackeliges, temporäres Podest heben aber eben auch nicht klein machen. Und denen ist diese letzte Arbeitskolumne in der Referentin gewidmet. Denn zum Glück gab und gibt es noch genug von ihnen, um nicht komplett zu verzweifeln. An den Erinnerungen an sie darf man sich aufbauen, wenn man dann doch wieder auf eine Joan Crawford oder deren Tochter in Zirkus des Todes trifft; da ist es dann ganz klug, der Show eine Zeitlang beizuwohnen, freundlich zu applaudieren, sich aber beizeiten aus dem Zelt zurückzuziehen.

Die Referentin-Zirkusfamilie lässt Wiltrud Hackl weinenden Auges ziehen und bedankt sich für die vielen wichtigen wie unterhaltsamen Kolumnen über die Jahre.

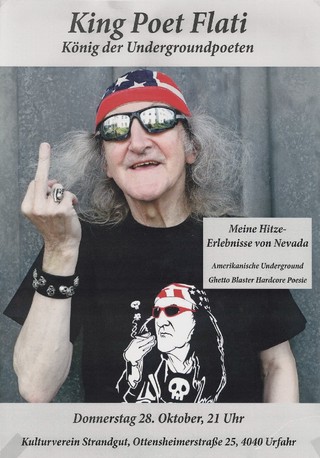

Redaktionell geführte Veranstaltungstipps der Referentin

(30. Januar 2026)