neue begegnungen finden statt.

Die Referentin #18

Zweifellos stellen Prosa und Lyrik der 1939 in Linz geborenen und heute in Thalheim bei Wels lebenden Schriftstellerin Waltraud Seidlhofer gleichermaßen maßgebliche wie notorisch unterschätzte Zeugnisse der österreichischen Literatur nach 1945 dar – meint Florian Huber über Waltraud Seidlhofer, die im Dezember in der Galerie Maerz liest.

in allen diesen begegnungen spielt der zufall eine wesentliche rolle. Foto Otto Saxinger

Obwohl Angehörige einer jüngeren Autorinnengeneration wie Florian Neuner (*1972), Ronald Pohl (*1965), Robert Prosser (*1983) oder Lisa Spalt (*1970) Seidlhofers Poesie stets Vorbildwirkung für ihre eigene Schreibpraxis attestierten, wartet ihr umfängliches, unter anderem mit dem Kulturpreis des Landes Oberösterreich für Literatur (1991), dem Heimrad-Bäcker-Preis (2008) und dem Georg-Trakl-Preis für Lyrik (2014) ausgezeichnetes Werk nach wie vor auf die Entdeckung durch das breite Lesepublikum. Viele Jahre ging die Autorin daher nach einem abgebrochenen Germanistik- und Anglistikstudium an der Universität Wien einer Bibliothekarstätigkeit in Linz und später in Wels nach, die ihr ein regelmäßiges Einkommen sicherte und vermutlich auch die Entstehung ihrer literarischen Texte begünstigte, in denen sie sich nicht nur als Kennerin der Klassiker der Literatur- und Wissenschaftsgeschichte, sondern vor allem auch ihrer Zeitgenossinnen erweist. Neben den Vertreterinnen einer avancierten Dicht- und Bildkunst aus dem Umfeld der Grazer und Wiener Gruppe und der Linzer Künstlervereinigung Maerz haben etwa surrealistische Schreibweisen und die französischen Schriftsteller des Nouveau Roman wie Alain Robbe-Grillet und Michel Butor im Werk von Seidlhofer vielfältige Spuren hinterlassen. Mit Letzteren verbindet sie ein starkes Interesse am Urbanismus, und mit diesen verbindet sie ebenso der Verzicht auf eine nacherzählbare Handlung und damit verbundene Identifikationsfiguren sowie der Gebrauch von formelhaften, gelegentlich bis zur gezielten Erschöpfung wiederholten Redewendungen und Sprechweisen in ihren Büchern. Ab Ende der 1950er-Jahre verfasste Seidlhofer erste eigene Gedichte, die 1971 schließlich in den vom Kulturamt der Stadt Linz veröffentlichten Band bestandsaufnahmen mündeten. Während das poetische Sprechen zu dieser Zeit bisweilen von den Empfindungen eines lyrischen Ich getragen scheint, kommt in den Folgepublikationen eine Distanznahme gegenüber einer ausschließlich am Prinzip der Einfühlung orientierten Dichtung zum Vorschein, die noch in ihrer neuesten Veröffentlichung wie ein fliessen die stadt im Wiener Klever Verlag aus diesem Jahr bemerkbar ist.

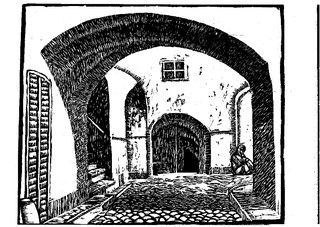

Bereits der Titel ihres Prosadebüts fassadentexte, das 1976 die Reihe der Erzähltexte der edition neue texte des Linzer Verlegers und Schriftstellers Heimrad Bäcker eröffnete, ist daher programmatisch zu verstehen. Anstatt mithilfe psychologischer Kunstgriffe hinter die Fassaden der die Literaturgeschichte bevölkernden Individuen und ihrer Triebschicksale zu blicken, widmete sich Seidlhofer den Zumutungen moderner Biografien anhand einer Darstellung der sie umgebenden Außenwelten. Den Text durchziehen Gespräche zwischen „ich“ und „p“, deren mangelnder Tiefsinn nicht länger durch Bedeutsamkeit verheißende Eigennamen kaschiert werden muss. Auch in späteren Texten der Autorin bleibt bisweilen unklar, wer in wessen Namen spricht und inwiefern dieses Sprechen Gültigkeit beanspruchen kann. Am Höhepunkt der neuen Innerlichkeit in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur der 1970er-Jahre, wie sie etwa von Dichterinnen wie Peter Handke, Peter Schneider, Botho Strauß, Karin Struck oder Christa Wolf proklamiert wurde, formulieren die fassadentexte einen poetologischen Gegenentwurf, der die Beziehung zwischen den Dingen und ihren Bezeichnungen, zwischen Text und Welt zur Disposition stellt, wie bereits zu Beginn des Textes deutlich wird: „die stadt besteht fürs erste aus fassaden./jeder, der in einer stadt ankommt, wird sofort mit dieser konfrontiert./es gibt keine moeglichkeit, den fassaden zu entrinnen.“ Die Architektur spiegelt die Enge der gesellschaftlichen Verhältnisse, deren ereignishafte Charakterisierung als „fürs erste“ unentrinnbare Realitäten an ihre geschichtliche Gewordenheit erinnert und dementsprechend ihre Überwindung nahelegt. Vielleicht mag man dabei auch an Ludwig Wittgenstein (1889–1953) denken, der in § 18 seiner posthum publizierten Philosophischen Untersuchungen notiert: „Unsere Sprache kann man ansehen als eine alte Stadt: Ein Gewinkel von Gässchen und Plätzen, alten und neuen Häusern, und Häusern mit Zubauten aus verschiedenen Zeiten; und dies umgeben von einer Menge neuer Vororte mit geraden und regelmäßigen Straßen und mit einförmigen Häusern.“ Wie die Schriften des österreichischen Philosophen sind auch die Prosa und Lyrik von Waltraud Seidlhofer von der Frage nach den grundlegenden Elementen einer Sprache und der ihnen angemessenen Lebensform bestimmt. „so als stellten sie selbst sich in frage/treten woerter/aus den passagen/ziehen sich/von den schemen zurueck“, heißt es dazu passend in einem ihrer Gedichte. Die Zurückdrängung des klassisch-poetischen Vokabulars, die weitgehende Abwesenheit allegorischer Bezüge weckt bei den Leserinnen die Lust an neuen Begriffen und ihnen korrespondierende Erfahrungen: „neue begegnungen finden statt./in allen diesen begegnungen spielt der zufall eine wesentliche rolle.“

Ob und wie sich aus dem Zufälligen der Wahrnehmung des Individuums eine konsistente Weltsicht schält, prägt dabei nicht nur den Inhalt, sondern auch die Form von Seidlhofers fassadentexten und ihres Schreibens insgesamt, wie der Dichter Christian Steinbacher über die 1986 ebenfalls in der edition neue texte erschienene Prosa geometrie einer landschaft bemerkt: „[D]er Entwurf selbst wird gleichsam zum Protagonisten jener fiktiven Räume, Landschaften, Geschehnisse, die von einem scheinbar daran unbeteiligten Subjekt fixiert worden sind.“ Auf längere Passagen, die mit einem vergleichsweise geringen begrifflichen Inventar große Anschaulichkeit erzielen und in ihrer Blockhaftigkeit die Konturen einer Stadt mit Gebäuden, Plätzen und Straßenzügen evozieren, folgen in den fassadentexten daher kürzere Textabschnitte, deren Gedichtförmigkeit den Lesefluss irritieren und dem Bedürfnis nach einem kontinuierlichen Fortgang der Geschehnisse eine souveräne Absage erteilen. Anstatt ihre Sicht vom „Lauf der Dinge“ (so der Untertitel einer Publikation aus dem Jahr 2012 im Klever Verlag) lediglich darzulegen, appelliert die Autorin an die Mündigkeit ihrer Leserinnen und Leser, denen sie dadurch zu einer kritischen Reflexion ihrer eigenen Sichtweisen und Erkenntnisinteressen, also einem rundum beglückenden Lektüreerlebnis, verhilft.

Waltraud Seidlhofer

Lesungsabend zum 80. Geburtstag der Dichterin

Künstlervereinigung MAERZ

16. Dezember 2019, 19.00 Uhr

maerz.at

Redaktionell geführte Veranstaltungstipps der Referentin

(30. Januar 2026)